Иттрий

Гадолинит - минерал, ставший настоящей находкой для химиков. В нем было найдено несколько редкоземельных элементов.

| Оглавление | Видео опыты по химии | На главную страницу |

|

Химия и Химики № 1 2012 Предварительный вариант |

Открытие элементов и происхождение их названий Фигуровский Н.А. |

|

Обнаружив ошибку на странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Иттрий не принадлежит к группе редких земель, являясь элементом III группы периодической системы, но история его открытия и исследования тесно связана с открытием редкоземельных элементов. Напомним, что впервые слово иттрий (Yttria) появилось в конце XVIII в. в результате исследований Гадолином черного минерала иттербита (гадолинита). Экеберг в 1797 г. очистил выделенную из гадолинита землю и назвал ее иттрия, а спустя 45 лет Мозандер разложил ее на иттрий, тербий и эрбий; все эти названия символизировали разделение исходного иттербита и произведены от трех слогов названий минерала - итт, терб и эрб. В дальнейшем все три земли Мозандера подвергались длительным исследованиям, причем не раз сообщалось о ложных открытиях элементов. В русской химической литературе первой половины XIX в. элемент носил названия: основание иттрийской земли, иттрий (Двигубский, 1824), иттрин (Страхов), основание иттриевой земли, иттрий (Гесс) и др. |

Иттрий |

Гадолинит - минерал, ставший настоящей находкой для химиков. В нем было найдено несколько редкоземельных элементов. |

|

Минерал гиацинт с острова Цейлон, содержащий цирконий, был известен с древних времен как драгоценный камень из-за его красивого бледного желто-коричневого цвета, переходящего в дымчато-зеленый, и особого блеска. Гиацинт считался разновидностью топаза и рубина, близким им по своему химическому составу. Минералог Вернер в конце XVIII в. дал минералу новое название - циркон. В 1789 г. Клапрот, используя разработанный им метод, сплавил в серебряном тигле порошок циркона с едкой щелочью и растворил сплав в серной кислоте. С трудом выделив из раствора кремнекислоту и железо, он получил кристаллы соли, а затем и окисел (землю), названную им циркония (Zirconerde). Эту же землю выделил Гитон де Морво из гиацинта, найденного во Франции. Нечистый металлический циркон получил впервые Берцелиус в 1824 г.; чистый цирконий удалось выделить лишь в 1914 г. Названия "циркон" и "цирконий" происходят от арабского zarqun - киноварь. Персидское слово zargun означает "окрашенный в золотистый цвет". В русской химической литературе начала XIX в. металл называли циркон (Шерер, 1808), цирконь (Страхов, 1825), основание цирконной земли и цирконий (Двигубский, 1824), циркон (Захаров, 1810); кроме того, встречается название "цирконная земля". Название "цирконий" ввел переводчик книги Гизе (1813). |

Цирконий |

Фианит - искусственный камень, имитирующий алмаз. Представляет собой кубическую модификацию оксида циркония. |

Гиацинт с Северного Кавказа (ZrSiO4) |

|

Ниобий (англ. Niobium, иногда, особенно в американской литературе Columbium, франц. Niobium, нем. Niob) открыт в 1801 г. В Британский музей из Америки (штат Массачусетс) был прислан неизвестный минерал. Гатчет, который исследовал этот минерал, названный позднее колумбитом, вначале отождествлял его с сибирской хромовой рудой, но затем обнаружил, что кислота (окисел), образующаяся из щелочного сплава минерала, обладает совершенно иными свойствами, чем хромовая кислота. Гатчету не удалось восстановить из окисла металл, однако он все же назвал его колумбием в честь Христофора Колумба и старинного названия Америки. Год спустя шведский химик Экеберг открыл в одной из финских руд новый элемент, названный им танталом (Tantalum), так как окисел этого металла оказался чрезвычайно устойчивым и не разрушался даже в избытке кислоты. Он как бы не мог насытиться кислотой, подобно тому как мифический Тантал, наказанный Зевсом, стоя по горло в воде и терзаясь жаждой, не мог удовлетворить ее. Минерал, содержащий этот металл, был наименован танталитом. Однако в 1809 г. Волластон доказал, что колумбий Гатчета и тантал Экеберга представляют собой один и тот же металл, так как их окислы очень близки по удельному весу. Этот спорный вопрос разрешил Розе, который в 1844 г. в результате тщательного анализа колумбитов и танталитов различного происхождения установил, что в некоторых из них помимо тантала содержится еще один элемент, близкий по свойствам к танталу. Этот новый элемент Розе назвал ниобием (Niobium) по имени мифической Ниобы, дочери Тантала. Колумбий Гатчета оказался смесью ниобия и тантала. В России колумбий Гатчета заинтересовал химика-аналитика Т. Е. Ловица, который начал исследование нового металла, но не успел его закончить, опубликовав о нем лишь заметку (1806). В русской литературе начала XIX в. колумбий Гатчета назывался колумб (Шерер, 1808), колумбий (Ловиц), тантал и ниобий (Гесс). |

Ниобий |

Колумбит (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6 |

Сплавы на основе ниобия используется в приборах для магнитно-резонансной томографии. |

|

Слово молибден (англ. Molybdenum, франц. Molybdene, нем. Molybdan) происходит от древнегреческих названий свинца и минерала - свинцовый блеск. Из-за внешнего сходства свинцового блеска с графитом и молибденовым блеском латинское производное от греч. Molybdaena применялось в средние века, вплоть до XVIII в., для обозначения всех этих минералов. Наряду с этим все перечисленные минералы именовали также Lapis plumbarius, Plumbago metallica, Galena (нем. Reissblei, Wasserblei, Hartblei). В "Алхимическом лексиконе" Руланда (1613) приводятся и другие названия - moliboto, molipdides. В 1758 г. Кронштедт высказал мнение, что графит и молибденовый блеск представляют собой различные вещества, а 20 лет спустя Шееле доказал это, получив белый окисел МоO3, который он назвал Wasserbleyerde и молибденовой кислотой (Acidum molybdaenae). В 1790 г. появилось сообщение Гьельма о том, что ему удалось выделить нечистый металлический молибден путем восстановления его окисла; чистый металл получен Берцелиусом в 1817 г. В конце XVIII в. химик-флогистик Кирван предложил назвать новый металл молибденитом (Molybdenit), но вскоре это название присвоили минералу. Общепринятое название молибден (Molibdenum) принадлежит Берцелиусу. В дальнейшем появились сообщения об открытии в молибденовых минералах новых элементов - ниппония (Nipponium) и неомолибдена (Neomolybdenium), но эти сообщения не подтвердились. Русское название молибден вошло в употребление в 20-х годах XIX в. (Двигубский, 1824); до этого времени употреблялись названия молибдена (Захаров, 1810; Соловьев, 1824) и моливден (Страхов, 1825). |

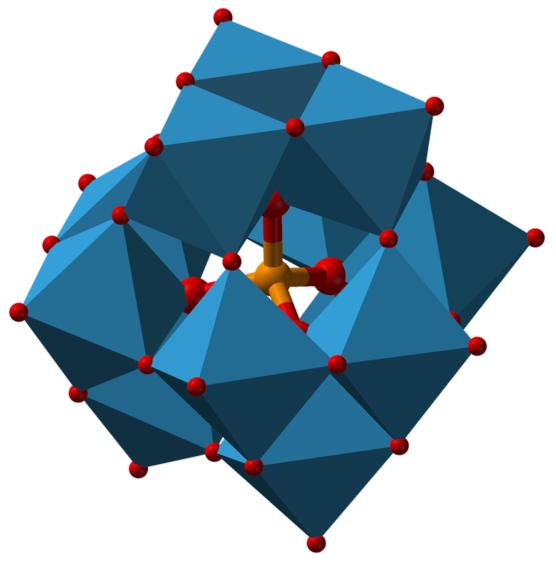

Молибден |

Структура фосфомолибдат-иона [PMo12O40]3- |

|

В своих знаменитых предсказаниях среди других неоткрытых элементов Менделеев назвал эка-марганец - аналог марганца с атомным весом около 100. В год этого предсказания (1871) можно было предполагать, что подобный элемент уже открыт в 1846 г. Германом в минерале иттроильмените (позже получившем название самарскит), так как описанные автором свойства элемента позволяли считать его эка-марганцем. И хотя открытие Германом элемента, названного им ильмением, было опровергнуто Розе, Менделеев все же предполагал, что ильмений Германа может быть эка-марганцем. Поиски аналога марганца долгое время были безуспешными, хотя недостатка в сообщениях о его "открытии" не ощущалось; так были "открыты" дэвий, люций, ниппоний. В 1925 г. Ноддак и Такке сообщили о том, что они нашли два новых элемента - 43 и 75. Первый был назван мазурием, второй - рением. Существование мазурия не было подтверждено сколько-нибудь убедительно, тогда как открытие рения стало действительностью. В 1936 г. Лоуренс из Калифорнийского университета в Беркли послал итальянскому физику Сегрэ в Палермо образец молибдена, подвергнутого длительному (несколько месяцев) облучению в циклотроне жесткими дейтеронами. Сегрэ совместно с Перрье установили, что радиоактивность этого образца относится не только к содержащимся в нем молибдену, цирконию и ниобию, но и рению и марганцу. Активная часть материала, близкая по химическим свойствам к рению, была выделена в невесомом количестве (около 10-10 г.) и оказалась изотопом элемента 43. Вскоре Сегрэ и Перрье выделили еще пять изотопов этого элемента, а затем Сегрэ и By доказали существование его изотопов в продуктах распада урана. Позже было получено еще несколько изотопов нового элемента и среди них два вполне устойчивых. Элемент 43 отсутствует в природе, поэтому Сегрэ и Перрье предложили назвать его технецием от греч. - искусственный, приготовленный руками человека. |

Циклотрон, созданный в Цюрихе в 1937 г. |

|

Этот металл платиновой группы открыт К. К. Клаусом в Казани в 1844 г. при анализе им так называемых заводских платиновых остатков. Получив из Петербургского монетного двора около 15 фунтов таких остатков, после извлечения из руды платины и некоторых платиновых металлов, Клаус сплавил остатки с селитрой и извлек растворимую в воде часть (содержащую осмий, хром и другие металлы). Нерастворимый в воде остаток он подверг действию царской водки и перегнал досуха. Обработав сухой остаток после дистилляции кипящей водой и добавив избыток поташа, Клаус отделил осадок гидроокиси железа, в котором обнаружил присутствие неизвестного элемента по темной пypпурно-красной окраске раствора осадка в соляной кислоте. Клаус выделил новый металл в виде сульфида и предложил назвать его рутением в честь России (лат. Ruthenia - Россия). Это название впервые было дано в 1828 г. Озанном одному из мнимо открытых им элементов. По сообщению Озанна, при анализе Нижне-Тагильской платиновой руды он открыл три платиновых металла: рутений, плуран (сокращение слов платина Урала) и полин (греч. - седой, по цвету раствора). Берцелиус, проверивший анализы Озанна, не подтвердил его открытия. Клаус, однако, полагал, что Озанн получил окись рутения и упомянул об этом в своем сообщении 1845 г. По мнению же Завидского, рутений открыт еще ранее (1809) виленским ученым Снядецким, последний предложил наименовать его вестием от имени астероида Веста, открытого в 1807 г. |

Рутений |

Трис-(2,2'-бипиридил)рутений (II) хлорид [Ru(bipy)3]Cl2·6H2O |

|

Родий был открыт в 1804 г. Волластоном вслед за открытием палладия. Волластон растворял сырую платину в царской водке, затем нейтрализовал избыток кислоты едким натром. Из нейтрального раствора он осадил платину хлористым аммонием, а палладий - цианистой ртутью. Фильтрат, обработанный соляной кислотой для удаления избытка цианистой ртути, был выпарен досуха. Остаток, после обработки алкоголем, представлял собой темно-красный порошок двойной натриевородиевой соли соляной кислоты (хлорид). Из этого порошка при прокаливании его в токе водорода легко получается металл. Слово "родий" произведено от греч. - роза и розовый в соответствие с цветом растворов солей металла в воде. В русской литературе начала XIX в. фигурируют названия родиа (Захаров, 1810), родь (Страхов, 1825) и родий (Двигубский, 1824). |

Родий |

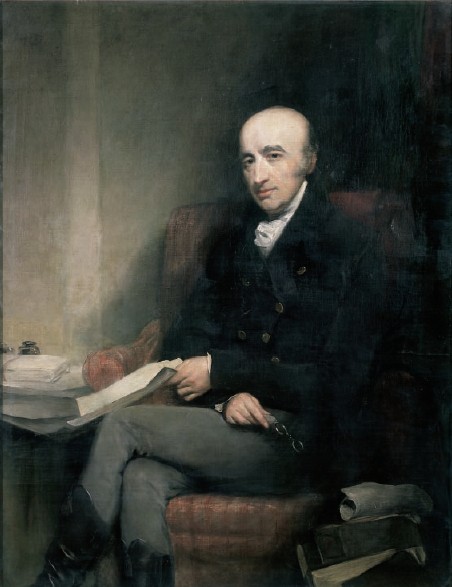

Уильям Хайд Волластон - английский ученый, который открыл палладий (1803) и родий (1804), впервые получил (1803) в чистом виде платину. |

|

Палладий был найден Волластоном (1803) тоже в сырой платине, в той части ее, которая растворима в царской водке. С открытием палладия связана следующая история. Когда Волластон получил некоторое количество металла, он, не опубликовав сообщения о своем открытии, распространил в Лондоне анонимную рекламу о том, что в магазине торговца минералами Форстера продается новый металл палладий, представляющий собой новое серебро, новый благородный металл. Этим заинтересовался химик Ченевикс. Он купил образчик металла и, ознакомившись с его свойствами, предположил, что металл изготовлен из платины путем ее сплавления ртутью по методу русского ученого А. А. Мусина-Пушкина. Ченевикс высказал свое мнение в печати. В ответ на это анонимный автор рекламы объявил, что он готов выплатить 20 фунтов стерлингов тому, кто сумеет искусственно приготовить новый металл. Естественно, что ни Ченевикс, ни другие химики не смогли этого сделать. Через некоторое время Волластон сообщил официально, что он автор открытия палладия и описал способ его получения из сырой платины. Одновременно он сообщил об открытии и свойствах еще одного платинового металла - родия. Слово палладий (Palladium) Волластон произвел от названия малой планеты Паллады (Pallas), открытой незадолго до этого (1801) немецким астрономом Ольберсом. В русской литературе начала XIX в. палладий называли иногда палладь (Страхов, 1825) или паладь; у Севергина (1812) уже фигурирует название палладий. |

Палладий |

С 1831 г. Британское геологическое общество вручает медаль Волластона, изготовленную из палладия. |

|

Серебро (англ. Silver, франц. Argent, нем. Silber) стало известно значительно позднее золота, хотя и оно тоже встречается иногда в самородном состоянии. В Египте археологами найдены серебряные украшения, относящиеся еще к додинастическому периоду (5000-3400 до н. э.). Однако до середины II тысячелетия до н. э. серебро было большой редкостью и ценилось дороже золота. Предполагают, что древнеегипетское серебро было привозным из Сирии. Древнейшие серебряные предметы в Египте и других странах Западной Азии, как правило, содержат в себе золото (от 1 до 38%); их, вероятно, изготовляли из естественных сплавов, так же как и знаменитый золото-серебряный сплав "электрон" (греч. - азем). Может быть, это обстоятельство дало повод называть серебро "белым золотом". Древнеегипетское название серебра "хад" (had или hat) означает "белое". В Мессопотамии серебряные украшения зарегистрированы в находках, относящихся к 2500 г. до н. э. Серебряные предметы здесь также редки до XVI в. до н. э., когда серебро стало использоваться в гораздо больших масштабах. В древнем Уре (около 2000 л. до н. э.) серебро называлось ку-баббар (ku-babbar) от ку (быть чистым) и баббар (белый). Серебряные предметы, относящиеся ко II тысячелетию до н. э., найдены и в других странах (Эгейский архипелаг, Троя). В рукописях тех времен встречается греческое название серебра - от слова белый, блистающий, сверкающий. С древнейших времен серебро применялось в качестве монетного сплава (900 частей серебра и 100 частей меди). Европейские народы познакомились с серебром около 1000 г. до н. э. Еще в эллинистическом Египте, а вероятно, и раньше серебро часто называли луной и обозначали знаком луны (чаще - растущей после новолуния). В алхимический период это название серебра было широко распространенным. Наряду с ним и с обычным лат. argentum существовали и тайные названия, например Sidia (id est Luna), terra fidelis, terra coelestis и т. д. Алхимики иногда считали серебро конечным продуктом трансмутации неблагородных металлов, осуществляемой с помощью "белого философского камня" (белого порошка), а иногда - промежуточным продуктом при получении искусственного золота. Внешний вид и цвет металла объясняют то, что его называли серебром не только на древнеегипетском, ассирийском, древнегреческом, армянском (аркат или аргат) и латинском языках, но и на некоторых новых языках. Филологи полагают, что романские названия серебра произошли от греч. (корень арг по-санскритски означает пылать, быть светлым), тоже связанного с санскритским arjuna (свет), rajata (белый). Труднее объяснить происхождение англ. Silver (древнеангл. Seolfor), нем. Silber и схожих с ними названий - готского Silubr, голландского zilver, шведского silfer, датского solf. Полагают, что все эти названия произошли от ассирийского Сарпу (sarpu), точнее Si-rа-pi-im (серафим?), означающего "белый металл", "серебро". Что касается происхождения славянских названий сидабрас, сиребро (чешск. - стрибро) и древнеславянского (древнерусского) сребро (сьребро, съребро, серебро), то большинство филологов связывает их с германским Silber, т. е. с ассирийским Сарпу. Возможно, однако, и другое сопоставление со словом "серп" (лунный) - по-древнеславянски "сьрп". Так, в Новгородской первой летописи имеется выражение "солнце погибе и явися серпь на небесе". Существуют многочисленные и своеобразные, имеющие разное происхождение названия серебра на языках неславянских народов СССР. |

Серебро |

Серебрянное блюдо с изображением богини мудрости Минервы, I в. до н. э. |

|

Слово кадмий известно с древнейших времен. Оно употреблялось античными писателями и алхимиками средневековья для обозначения различных веществ, обычно окисных и углекислых цинковых руд, сообщающих выплавляемой из руды меди золотистый цвет. Однако это скорее собирательное, а не определенно значащее название. Само слово кадмий, согласно Липпману, происходит от имени финикийца Кадмоса, который будто бы первым нашел камень и открыл его способность изменять цвет меди при выплавке из руды. Кадмос на семитских языках означает "восточный" и одновременно является именем легендарного героя-полубога, основателя Фив, победившего властителя этой области - Дракона. От греческого происходит арабское обозначение каламия (или каламина), в свою очередь послужившее исходным для образования слова галмей. Алхимики различали много видов кадмии, в частности естественные и искусственные. В алхимическом словаре Руланда искусственная кадмия определяется как "тончайший пепел пирита". Металл кадмий, получивший свое название от древней кадмии, был открыт в 1817 г. Штомейером. Интересна история этого открытия. Окружной врач Ролов ревизовал аптеки своего округа и в некоторых аптеках вблизи Магдебурга обнаружил окись цинка, внешний вид которой позволял заподозрить, что она содержит мышьяк: действительно, при действии сероводорода на кислый раствор этой окиси цинка появлялся желтый осадок. Продажа этого препарата, вырабатываемого на фабрике Германа в Шенебеке, была запрещена. Владельцу фабрики это, естественно, не понравилось. Он сделал проверочные анализы своей окиси цинка, не обнаружил в ней никакого мышьяка и сообщил об этом Ролову и властям. От Германа потребовали образцы для анализа и послали их в Геттинген профессору Штомейеру, который был тогда генеральным инспектором аптек провинции Ганновер. Штомейер прокалил окись цинка, имевшую блестящий серый цвет, и увидел, что она пожелтела. На фабрике в Шенебеке это явление ему объяснили тем, что в цинке, мол, содержится небольшая примесь железа. Штомейер не удовлетворился этим объяснением и, произведя полный анализ препарата, обнаружил в нем новый металл, легко отделяемый от цинка с помощью сероводорода. Он назвал новый металл кадмием, так как нашел его в результате прокаливания cadmia furnacum, и в 1818 г. опубликовал подробные данные о новом металле. Приоритет Штомейера оспаривал Ролов, тоже сделавший анализ продажной окиси цинка, но его претензии были отвергнуты. Независимо от Штомейера, но позднее его, кадмий был открыт Керстеном, который назвал металл мелинумом (melinus - желтый, как айва) из-за цвета осадка при действии сероводорода. В 1821 г. Джон предложил именовать кадмий клапротием (Klaprothium), а Гильберт - юнонием (Junonium), но общее признание завоевало название кадмий. В русской литературе первой половины XIX в. Страхов называл металл кадмом. |

Кадмий |

Сульфид кадмия (CdS) |

|

< Содержание >

< Часть 1 >

< Часть 2 >

< Часть 3 >

< Часть 4 >

< Часть 5 > < Часть 6 > < Часть 7 > < Часть 8 > < Часть 9 > < Часть 10 > < Часть 11 > |