Индий

Ткань, окрашенная индиго

| Оглавление | Видео опыты по химии | На главную страницу |

|

Химия и Химики № 1 2012 Предварительный вариант |

Открытие элементов и происхождение их названий Фигуровский Н.А. |

|

Обнаружив ошибку на странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

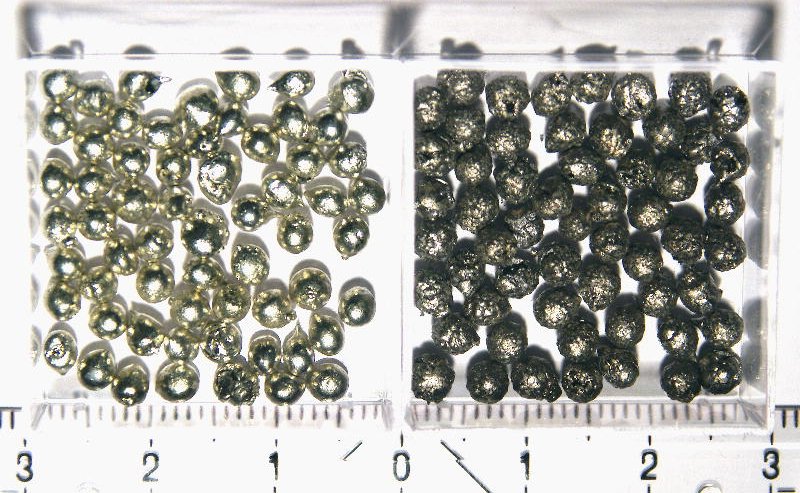

В 1863 г. директор Металлургической лаборатории Фрейбергской горной академии в Саксонии Рейх и его ассистент и преподаватель химии Рихтер занимались спектроскопическим анализом полиметаллических руд и "земель" из района Фрейберга. Они пытались обнаружить в этих пробах элемент таллий, незадолго до этого (1861) открытый учеными Англии и Франции. В спектре одного из образцов цинковой обманки они неожиданно увидели две яркие синие линии, не принадлежащие ни одному из известных элементов. Вскоре им удалось выделить из минерала незначительное количество (не более 0,1%) нового элемента, который был назван индием от названия древнеиндийской синей краски - индиго. Первые определения атомного веса индия (76) были неправильными, так же как и заключение, что индий двухвалентен. В 1869-1871 гг. Менделеев путем исследования удельной теплоемкости индия и его химических свойств пришел к выводу, что он должен иметь атомный вес около 114 (совр. 114,82) и по его способности образовывать квасцы должен быть отнесен к элементам подгруппы алюминия. Позднее Мозли с помощью рентгеновского анализа полностью подтвердил выводы Менделеева. |

Индий |

Ткань, окрашенная индиго |

|

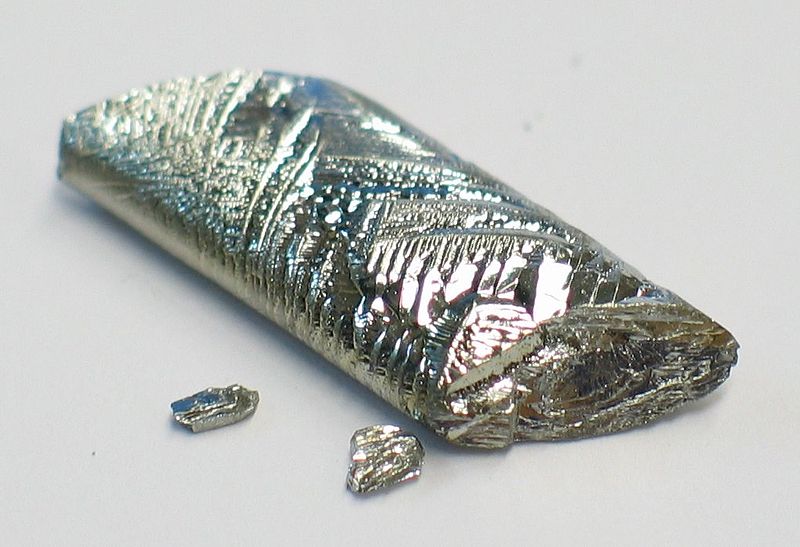

Олово (англ. Tin, франц. Etain, нем. Zinn) - один из семи металлов древности. В Египте, Месопотамии и других странах древнего мира бронза из олова изготовлялась уже в III тысячелетии до н. э.; олово применялось также для выделки различных предметов обихода, особенно посуды. Большинство стран древнего мира не имело богатых оловянных руд. Олово ввозилось морским путем из Испании, а также с Кавказа и из Персии, при этом его нередко не могли отличить от свинца. Древнегреческое название олова "касситерос" восточного происхождения и, несомненно, связано с аккадским названием олова "ик-касдуру", ассирийским "казазатира" и поздневавилонским "кастера". Латинское название олова (Stannum или Stagnum) вошло в употребление в Риме в императорский период. Полагают, что это слово связано с санскритским stha (стоять, стойко держаться) или sthavan (прочно, стойко). Впрочем, слово Stagnum на латинском языке означает "стоячую воду", "пруд", "озеро" и в переносном смысле "море". В средние века олово иногда считали видоизменением свинца и называли белым (Plumbum album) или блестящим (Plumbum candidum) свинцом в отличие от обыкновенного черного свинца (Plumbum nigrum). Немецкое Zinn (англ. Tin, франц. Etain) происходит от древнегерманского zein - палочка или пластинка. Что касается русского "олово" и созвучных с ним литовским "alwas" и прусским "alwis", то представители индогерманской теории происхождения языков полагают, что эти названия произошли от латинского album, фигурирующего в названии олова Plumbum album, подобно тому как слово Cuprum произошло от Aes cyprium. Такое словообразование весьма недостоверно. По нашему мнению, слово олово или олов (польское olow - свинец) имеет функциональное происхождение. У древних славян существовал хмельной напиток из ячменя и жита, называющийся оловина или ол. Поскольку еще у римлян сосуды для хранения и созревания вина делались из свинца, можно предположить, что оловом называли материал (свинец) для изготовления сосудов, предназначенных для хранения оловины; слово олово стоит также в связи с названием другого жидкого тела - масла (oleum). В словаре Срезневского приводятся родственные олову слова - оловце (свинцовая лампада) и оловяник (сосуд из олова). |

Олово: β-модификация (слева) и α-модификация (справа) |

Бронзовый шлем из так называемой "казармы гладиаторов" I века н.э., обнаруженный при раскопках в Помпее. Однако некоторые ученые сомневаются в подлинности этого шлема и относят его создание к XV-XVII векам. |

|

Сурьму (англ. Antimony, франц. Antimoine, нем. Antimon) человек знает издавна и в виде металла, и в виде некоторых соединений. Бертло описывает фрагмент вазы из металлической сурьмы, найденный в Телло (южная Вавилония) и относящийся к началу III в. до н. э. Найдены и другие предметы из металлической сурьмы, в частности, в Грузии, датируемые I тысячелетием до н. э. Хорошо известна сурьмяная бронза, употреблявшаяся в период древнего Вавилонского царства; бронза содержала медь и добавки - олово, свинец и значительные количества сурьмы. Сплавы сурьмы со свинцом использовались для изготовления разнообразных изделий. Следует, однако, отметить, что в древности металлическая сурьма, по-видимому, не считалась индивидуальным металлом, ее принимали за свинец. Из соединений сурьмы в Междуречье, Индии, Средней Азии и других азиатских странах была известна сернистая сурьма (Sb2S3), или минерал "сурьмяный блеск". Из минерала делали тонкий блестящий черный порошок, применявшийся для косметических целей, особенно для гримировки глаз "глазная мазь". Однако, вопреки всем этим данным о давнем распространении сурьмы и ее соединений, известный исследователь в области археологической химии Лукас утверждает, что в древнем Египте сурьма была почти неизвестна. Там, пишет он, установлен только один случай применения металлической сурьмы и немного случаев употребления соединений сурьмы. Кроме того, по мнению Лукаса, во всех археологических металлических объектах сурьма присутствует лишь в виде примесей; сернистая же сурьма, по крайней мере до времени и Нового царства, вообще не употреблялась для гримирования, о чем свидетельствует раскраска мумий. Между тем еще в III тысячелетии до н. э. в азиатских странах да и в самом Египте существовало косметическое средство, называемое стем, местем или стимми (stimmi); во II тысячелетии до н. э. появляется индийское слово сурьма; но все эти названия применялись, однако, главным образом для сернистого свинца (свинцового блеска). В Сирии и Палестине задолго до начала н.э. черный грим именовался не только стимми, но и каххаль или коголь, что во всех трех случаях означало любой тонкий сухой или растертый в виде мази порошок. Позднейшие писатели (около начала н. э.), например Плиний, называют стимми и стиби - косметические и фармацевтические средства для гримирования и лечения глаз. В греческой литературе Александрийского периода эти слова также означают косметическое средство черного цвета (черный порошок). Эти наименования переходят в арабскую литературу с некоторыми вариациями. Так, у Авиценны в "Каноне медицины" наряду со стимми фигурирует итмид, или атемид - порошок или осадок (паста) свинца. Позднее в указанной литературе появляются слова аль-каххаль (грим), алкооль, алкофоль, относящиеся главным образом к свинцовому блеску. Считалось, что косметические и лечебные средства для глаз содержат в себе некий таинственный дух, отсюда, вероятно, алкоголем стали называть летучие жидкости. Алхимики называли сурьмяный, также, впрочем, как и свинцовый, блеск антимонием (Antimonium). В словаре Руланда (1612) это слово объясняется, как алкофоль, камень из свинцовых рудных жил, марказит, сатурн, сурьма (Stibium), а стибиум, или стимми, как черная сера или минерал, который немцы называют списгласс (Spiesglas), впоследствии Bpiesglanz (вероятно, производное от стибиум). Однако, несмотря на такую путаницу в названиях, именно в алхимический период в Западной Европе сурьма и ее соединения были наконец разграничены со свинцом и его соединениями. Уже в алхимической литературе, а также в сочинениях эпохи Возрождения металлическая и сернистая сурьма обычно описывается достаточно точно. Начиная с XVI в. сурьму стали применять для самых различных целей, в частности в металлургии золота, для полировки зеркал, позднее в типографском деле и в медицине. Происхождение слова "антимоний", появившегося после 1050 г., объясняется различно. Известен рассказ Василия Валентина о том, как один монах, обнаруживший сильное слабительное действие сернистой сурьмы на свинье, рекомендовал его своим собратьям. Результат этого медицинского совета оказался плачевным - после приема средства все монахи умерли. Поэтому будто бы сурьма получила название, произведенное от "анти-монахиум" (средство против монахов). Но все это скорее анекдот. Слово "антимоний", вероятнее всего, просто трансформированное итмид, или атемид, арабов. Существуют, впрочем, и другие объяснения. Так, некоторые авторы полагают, что "антимоний" - результат сокращения греч. антос аммонос, или цветок бога Амона (Юпитера); так якобы называли сурьмяный блеск. Другие производят "антимоний" от греч. анти-монос (противник уединения), подчеркивающего, что природная сурьма всегда совместна с другими минералами. Русское слово сурьма имеет тюркское происхождение; первоначальное значение этого слова - грим, мазь, притирание. Это название сохранилось во многих восточных языках (фарсидский, узбекский, азербайджанский, турецкий и др.) до наших времен. Ломоносов считал элемент "полуметаллом" и называл его сурьма. Наряду с сурьмой встречается и название антимоний. В русской литературе начала XIX в. употребляются слова сурьмяк (Захаров, 1810), сюрма, сюрьма, сюрмовой королек и сурьма. |

Сурьма |

Сурьмянный блеск, или антимонит (Sb2S3) |

|

Oткрытие теллура (англ. Tellurium, нем. Tellur, франц. Tellure) относится к началу расцвета химико-аналитических исследований во второй половине XVIII в. К тому времени в Австрии в области Семигорье (Трансильвания) была найдена новая золотосодержашая руда. Ее называли тогда парадоксальное золото (Aurum paradoxicum), белое золото (Aurum album), проблематичное золото (Aurum problematicum), так как минералоги ничего не знали о природе этой руды, горняки же считали, что она содержит висмут или сурьму. В 1782 г. Мюллер (впоследствии барон Рейхенштейн), горный инспектор в Семигорье, исследовал руду и выделил из нее, как он полагал, новый металл. Чтобы удостовериться в своем открытии, Мюллер послал пробу "металла" шведскому химику-аналитику Бергману. Бергман, тогда уже тяжело больной, начал исследование, но успел установить лишь то, что новый металл отличается по химическим свойствам от сурьмы. Последовавшая вскоре смерть Бергмана прервала исследования и, прошло более 16 лет, прежде чем они возобновились. Тем временем в 1786 г. профессор ботаники и химии университета в Пеште Китаибель выделил из минерала верлита (содержащего теллуриды серебра, железа и висмута) какой-то металл, который он счел до тех пор неизвестным. Китаибель составил описание нового металла, но не опубликовал его, а лишь разослал некоторым ученым. Так оно попало к венскому минералогу Эстнеру, который познакомил с ним Клапрота. Последний дал благоприятный отзыв о работе Китаибеля, но существование нового металла пока еще не было окончательно подтверждено. Клапрот продолжил исследования Китаибеля и в результате их полностью устранил всякие сомнения. В январе 1798 г. он выступил с сообщением перед Берлинской академией наук об открытии им в трансильванском "белом золоте" особого металла (!), который получен "от матери земли" и назван поэтому теллуром (Tellur) от слова tellus - земля (планета). И действительно, первые десятилетия XIX в. теллур причисляли к металлам. В 1832 г. Берцелиус обратил внимание на сходство теллура с селеном и серой (на что делались указания и раньше), после чего теллур причислили к металлоидам (по номенклатуре Берцелиуса). В русской химической литературе начала XIX в. новый элемент называли теллуром, теллурием, теллюром, теллюрием; после появления учебника химии Гесса укоренилось название теллур. |

Теллур |

Солнечные батареи на основе теллурида кадмия (CdTe) |

|

Этот элемент (англ. Iodine, франц. Iode, нем. Jod, итал. Iodio) был открыт фабрикантом мыла и селитры Куртуа в 1811 г. Во Франции и других странах с давних пор из соли морских водорослей получали щелочное вещество, называвшееся Soude de Varech или просто Varech (англ. Wrack или wreck, древнерусское вараха). Куртуа обнаружил, что раствор этой золы, называемой им Salin le varech, сильно разъедает медный котел, в котором производилось выпаривание. Желая выяснить причину этого, Куртуа стал добавлять к раствору различные реагенты. При этом он заметил, что в некоторых случаях образуются тяжелые фиолетовые пары, принадлежащие, по-видимому, какому-то неизвестному веществу. В 1813 г. Гей-Люссак исследовал новое вещество и дал ему название иод. Затем, когда было установлено его сходство с хлором, Дэви предложил именовать элемент иодином (аналогичное хлорином); это название принято в Англии и США до сих пор. Оно произведено от греческого слова - темно-синий, фиалковый. В 1814 г. бельгийский химик Ван-Монс предложил называть новый элемент вареном (Varine) по названию продукта, из которого он был получен, но предложение не было поддержано. В русской химической литературе начала XIX в. иод называли иодиний (Двигубский, 1824), иодис (Страхов, 1825), иодий (Иовский, Двигубский, 1827-1828), иод (Двигубский и Гесс, 1824). Часто встречающее теперешнее написание йод - неправильное, следует писать иод. |

Иод |

Пары иода |

|

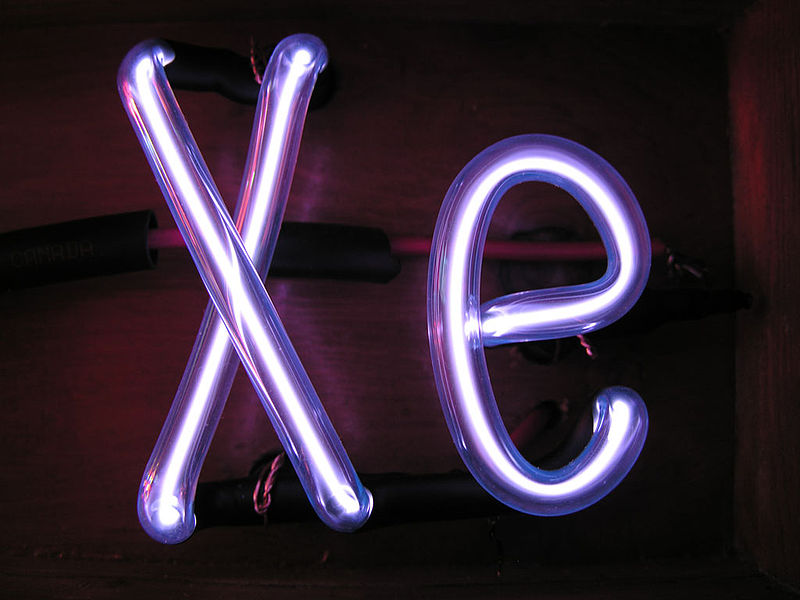

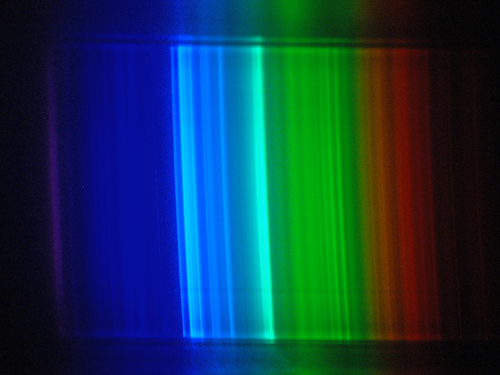

Элемент открыт Рамзаем и Траверсом при фракционировании жидкого воздуха. Название ксенон происходит от греч. - чужой, странный, необычный, неслыханный. |

Разрядная трубка с ксеноном |

Спектр ксенона |

Ксеноновая дуговая лампа (мощность 15 КВт) |

|

Цезий (англ. Cesium, франц. Cesium, нем. Caesium) - первый элемент, открытый с помощью спектрального анализа. Открытие цезия послужило свидетельством широких возможностей этого метода, до применения которого о существовании цезия могли только подозревать. Так, в 1846 г. немецкий химик Платтнер, произведя анализ минерала поллукса, получил сумму содержавшихся в нем компонентов на 7% меньшую, чем можно было ожидать. В 1864 г., уже после того, как Бунзен открыл цезий, итальянец Пизани обнаружил его в поллуксе. Оказывается, Платтнер, получив хлорплатинат, посчитал, что в его составе содержится калий, в то время как это был силикат цезия и алюминия. Бунзен нашел цезий с помощью спектрального анализа. В 1860 г., изучая спектры щелочных металлов лития, натрия и калия, он пришел к выводу, что, по всей вероятности, должен существовать четвертый металл этой группы, имеющий такой же характерный спектр, что и литий. И действительно, в скором времени он обнаружил спектральные линии нового элемента: одну слабо-голубую, почти совпадающую с delta-линией стронция, и другую ярко-голубую в области фиолетовой части спектра, почти рядом с красной линией лития. Бунзен назвал вновь открытый металл цезием (Cеsium) от лат. caesius - голубой, светло-серый; в древности этим словом обозначали голубизну ясного неба. Чистый металлический цезий получен электролитическим путем в 1882 г. |

Кристаллы цезия |

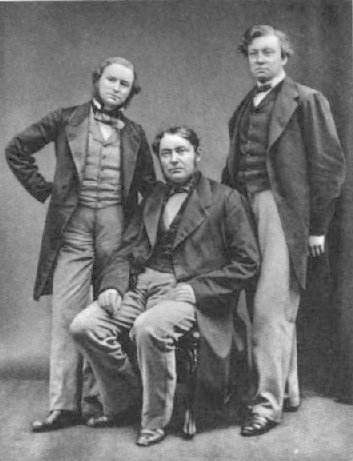

Первооткрыватели цезия: Густав Кирхгофф (слева) и Роберт Бунзен (в центре) |

|

Одно из природных соединений бария (франц. Baryum), а именно тяжелый шпат BaSO4, привлекло внимание алхимиков в начале XVII в. своими необычными свойствами. В 1602 г. болонский сапожник и алхимик Касциароло нашел в горах близ Болоньи камень, который был настолько тяжел, что Касциароло заподозрил в нем наличие золота. Пытаясь выделить золото из камня, алхимик прокалил его вместе с углем и олифой. И тут он обнаружил, что охлажденный продукт светится в темноте красноватым светом. Известие об этом произвело сенсацию среди алхимиков, и тяжелый шпат стал объектом алхимических и химических операций. Он получил ряд названий - солнечный камень (Lapis solaris), болонский камень (Lapis Bononiensis), болонский фосфор (Phosphorum Воloniensis) и др. Долгое время тяжелый шпат считали, однако, видоизмененной формой гипса (или извести). В 1774 г. Ган и его друг Шееле исследовали тяжелый шпат и установили, что в нем содержится особая "земля". Несколько позднее (1779) Гитон де Морво назвал эту землю барот (barote), а в дальнейшем изменил название на барит (baryte). Под этими названиями бариевая земля описывалась в учебниках химии конца XVIII и начала XIX в. Содержащийся в нем неизвестный металл стали называть барий (Barium) от греческого слова тяжелый. В учебнике Лавуазье (1789) барит фигурирует среди солеобразующих, землистых простых тел, причем приводятся синонимы барита - барот (Barote) и тяжелая земля (terre pesante, лат. terra ponderosa). Металлический барий был впервые получен Дэви (1808) путем электролиза барита. В 1816 г. Кларк предложил отклонить название барий на том основании, что если бариевая земля - барита (окись) действительно тяжелее других земель, то металл, наоборот, легче других металлов. Однако предложение Кларка называть барий плутонием (Plutonium) химики не приняли. В русской литературе начала XIX в. бариевую землю именовали обычно баритом, а металл - барием. Только у Страхова (1825) встречается особое название - тяжелец. |

Барий |

Тяжелый шпат, или барит (BaSO4). Желтая окраска обусловлена присутствием соединений железа. |

|

< Содержание >

< Часть 1 >

< Часть 2 >

< Часть 3 >

< Часть 4 >

< Часть 5 > < Часть 6 > < Часть 7 > < Часть 8 > < Часть 9 > < Часть 10 > < Часть 11 > |