Первая беда, с которой я столкнулся, была фантастическая гигроскопичность этой жидкости, обладавшей к тому же одной подлостью: попав на шлиф, она превращалась в двуокись кремния, которая намертво приваривала пробку к горлу сосуда. А поскольку стеклодувов в Киеве всегда было на два порядка меньше, чем членов Академии наук, можно представить, сколь это обстоятельство было тяжелым. Но дело молодое - с этими проблемами справился, к тому же, поскольку тетрахлорид кремния по части взаимодействия с кислородными основаниями был объект гиблый, пришлось прихватить еще тетрахлорид германия, который тоже был не подарок. Так или иначе, к марту 57-го года, через два с половиной года после начала службы в КПИ, диссертация была готова, написана, переплетена и оставалось её только защитить.

И тут началось...

В те времена представить работу к защите было совсем просто. Всего-то и требовалось сделать доклад на кафедре, и, получив рекомендацию кафедры, идти к ученому секретарю института, который и выполнял все очень несложные формальности. Действительно, сдав в середине марта секретарю института Самотрясову все материалы, том диссертации и бутылку, стал ждать защиты, которую факультет планировал на начало мая. Но примерно через неделю меня вызвали в отдел кадров института и предложили расписаться в том, что я ознакомлен с приказом, которым я увольняюсь в связи с сокращением штатов.

Ситуация, в общем, была сколь банальной, столь и понятной. Пока я сидел на отшибе в силикатном корпусе на Дмитриевской, не мозоля глаза в метрополии, - меня, проникшего тоннельным эффектом в политехнический институт, еще терпели. Но когда выяснилось, что этот тип все-таки по-еврейски шустрый: за два с половиной года, имея по 850 часов педнагрузки, сварганил диссертацию, да еще успел сдать все кандидатские экзамены, стало понятным, что его следует притормозить, заодно подправив кадровые показатели по графе N 5. И притормозили.

Дела мои были неважными, а точнее, прескверными. Во-первых, оставался без работы. Во-вторых, неясно было, как теперь быть с защитой. Дело в том, что в те времена, да и теперь, полагаю, тоже защищать можно было, лишь находясь на какой-либо службе.

Пришлось идти по начальству. Хотя ясно было, что вышибание меня из стен КПИ не могло не быть благословлено начальством, но в данном случае у меня был аргумент: я направлен в КПИ как молодой специалист, которого не имеют права сокращать ранее, чем через три года. Со времени же моего зачисления - осени 54-го года - прошло всего два с половиной года.

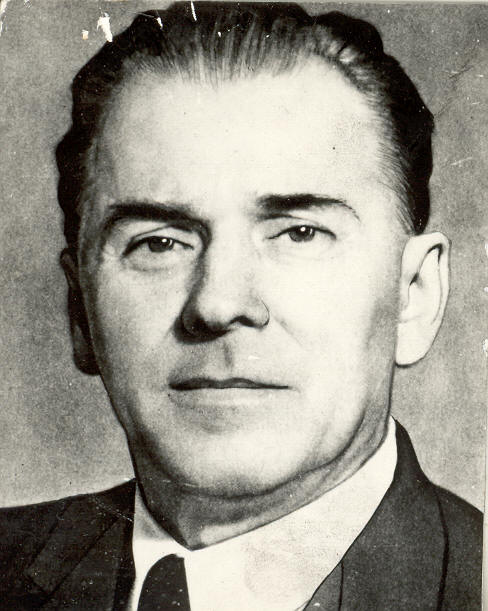

Промыкавшись с неделю в приемной ректора, я, наконец, предстал пред его очи и выложил свой резон, который неожиданно произвел на Плыгунова впечатление: надо полагать, кадровики, готовившие "вопрос", не учли этого обстоятельства. Обещав разобраться, Плыгунов велел мне прийти через несколько дней. Пришел через несколько дней. Разговор произошел короткий, но содержательный.

Придав голосу возможную теплоту и интимность ректор осведомился:

- Как ты хочешь со мной разговаривать - как с ректором или как с отцом?

Та-а-ак... Я помолчал и ректор, решив, что это означает согласие на доверительность, сказал:

- Ты, конечно, имеешь право требовать, чтобы приказ отменили: до 18-го сентября уволить тебя нельзя. Но хочешь послушать меня как послушал бы отца? Соглашайся на увольнение, и я даю тебе слово, что ты диссертацию защитишь!

Понятно, что тетю следовало послушать. И не столько из-за посулов проведения защиты, сколько из-за того, что, прояви я строптивость и покачай права, диссертацию я бы уж безусловно не защитил, хотя бы потому, что мне не дали бы соответствующих документов - рекомендации, характеристики и прочего.

Забегая вперед, могу сказать, что Плыгунов, как обычно, слово сдержал. Когда - не в мае, а в октябре, так как дело заволынилось, - я защищал диссертацию, то в личном деле все бумаги были в полном ажуре: заверенные анкеты, характеристика и все иное были составлены так, как будто бы я продолжал работать в институте.

Из сказанного уже ясно, что на моё досрочное выставление из института я согласился. Несмотря на гарантии ректора относительно грядущей защиты, ситуация, в которой я очутился, была скверной, и как показало дальнейшее, хуже, чем можно было представить себе вначале. Потому что защита диссертации - когда еще будет, а устраиваться на какую-нибудь работу следовало сейчас, ибо негоже было женатому человеку сидеть на шее отца, к тому же такого хворого. Да и вот-вот должна была появиться на свет Лена...

И вот тут-то пришлось хлебнуть всего - и лиха, и дерьма, и хамства. Все еще не представляя себе истинных размеров державного антисемитизма, я по глупости начал соваться в академические институты. Получив отказ, пошел по кругу ведомственных и проектных институтов. Затем стал месить дорогу на всякого рода заводы - от фармацевтического до маргаринового. Ни-че-го. Приведу один характерный эпизод.

Каким-то образом вынесло меня на какой-то только организующийся завод, который, как я понимаю, должен был "сотворять" что-то полупроводниковое. Начальник отдела кадров, видимо, отставник с небольшим стажем и поэтому еще не нагулявший нюх на нашего брата, не учуяв по моей благополучной фамилии никакой крамолы, ухватился за меня судорожной хваткой:

- Нам, понимаешь, химики вот как нужны! - и полоснул своей волосатой дланью по кадыку.

Узнав же, что моя будущая диссертация посвящена кремнию, начкадров вначале застыл, а потом вдохновенно сбрехал - а может, черт его знает, и правду говорил:

- Пойдешь к нам - через год квартиру дадим! Двухкомнатную!

Я бы согласился и без квартиры, ибо зарплату не получал уже месяцев пять.

- Слышь, - возбужденно сыпал кадровый командир, - мы тебе через три дня позвоним, и выходи на работу, самое позднее через неделю!

Звонка не было и через три недели. Свершая круг отказов, зашел и к будущим полупроводникистам. Начальник отсутствовал. Кадровая дама, видимо, его заместительница, скучая, сказала:

- Среди зачисленных такого не помню. Посмотрите, там лежат анкеты тех, кому отказали.

Действительно, на барьере лежала стопка анкет, штук двадцать. Я их перебрал... Все они были, понятно, еврейскими. Среди них была и моя. Прихватив их в охапку все, благо дама была всепоглощающе занята вязанием, я вышел на улицу и решительными шагами направился... А черт его знает, куда я направился: в горком? обком? ЦК? Абсурдность похода куда-либо и к кому-либо с каждым шагом становилась все очевиднее, и пройдя квартала два-три и остынув, я порвал анкеты и выбросил на кучу мусора.

Время шло. В августе родилась Леночка. Хлопот прибавилось. Расходов тоже. Уж и не упомню всего, за что брался, чтобы подработать... Вспоминаю, что делал репортаж на радио о передовиках завода "Ленинская кузница". Стахановцы, запинаясь, читали сотворенный мною кондовый текст о перевыполнении плана.

В какой-то из дней, прочитав несколько номеров научно-популярного журнала "Знання та праця", решил, что смогу не хуже, и послал коротенькую заметку об искусственных алмазах. Напечатали быстро и предложили писать еще. Сварганил для них материал уже более объемистый. Сунулся и в журнал "Наука и життя". Появились какие-то деньги, а главное, действительно главное, понял, что не боги горшки обжигают. Но об этой моей деятельности - рассказ еще впереди. А сейчас все же о 57-м годе и о моей защите.

Как и обещал Плыгунов, защита прошла гладко. Даже более гладко, чем можно было себе представить.

Не могу удержаться, чтобы не поведать небезынтересную историю, имеющую, впрочем, к моей защите косвенное отношение - разве лишь то, что некоторые члены совета, которые в другой ситуации рубанули бы себе руку допрежь того, чтобы проголосовать за еврея, все же вынуждены были кинуть белого шара. Сработало же вот что. Недели за две до моей защиты завершилась получившая громкий резонанс история с советом электротехнического факультета. Где-то за год до того на этом совете защищал кандидатскую диссертацию некий инженер из Львова. Биография у него была действительно пестрой. Еще в начале 30-х годов он закончил Лейпцигскую политехнику, работал где-то в Германии, а затем перебрался во Львов. После войны он в числе очень немногих поляков решил остаться на советской территории.

Услышав о такой биографии, совет его на всякий случай завалил. Инженер подал апелляцию в ВАК, который назначил повторную защиту в Московском энергетическом институте. Там защиту провели и единогласно присудили соискателю степень... доктора наук. ВАК это решение утвердил и закрыл совет электротехнического факультета КПИ по защитам. Понятно, что прознав о таком афронте, КПИ-шные функционеры какое-то время решили дуть на воду. Отсюда и единогласие на моей защите.

Диплом из ВАКа пришел быстро - через пару месяцев. И вот я уже кандидат, а службы все нет. Раз недели в две ритуально обхожу всякие присутственные места - результат тот же. Год завершался. И тут, как это иногда бывает, стремительно, можно сказать, мгновенно я оказался вновь втянутым в КПИ.

Таким, как я, помочь мог только случай. Он и подвернулся.

Перед самым концом года меня вызвонил Удовенко, бывший тогда проректором по научной работе, и предложил срочно писать заявление о приеме на работу в КПИ на должность заведующего (!) лабораторией радиохимии. На каковую должность с окладом 970 рублей (с 61-го года - 97 рублей) я был зачислен с 16 декабря 1957 года - дата, с которой исчисляется срок моей непрерывной службы в КПИ.

Пофартило мне вот почему. Пару лет до того на фоне всеобщего увлечения атомной энергией Министерство высшего образования издало приказ об организации в тридцати вузах страны радиохимических лабораторий. Как раз в конце 57-го года Министерство вздумало учинить проверку, и выяснилось, что из тридцати только один вуз (Сельхозакадемия в Москве) выполнил этот приказ. Видимо, саботаж был настолько демонстративным, что остальным двадцати девяти ректорам влепили по строгачу.

Полагаю, что помимо обычной и мудрой установки любого советского начальника: ничего не делать с первой подачи, у ректоров существовали объективные трудности - дефицит специалистов, которые могли бы взяться за организацию радиохимической лаборатории. Вот тут-то и сыграло роль мое радиохимическое образование, нажитое благодаря описанному выше случаю с сыном генпрокурора Украины. Удовенко, знавший о моем изотопном прошлом, подсунул мою кандидатуру ректору, и Плыгунов, очень не любивший вздрючек от начальства, понял, что построить радиохимическую лабораторию все же придется и - не знаю уж, самостоятельно ли, а скорее, обосновав необходимость этого в органах - вернул меня в КПИ.

Несмотря на то, что название моей должности звучало достаточно презентабельно, мой менее чем скромный (во всяком случае, для кандидата наук) оклад объяснялся тем, что лаборатория была некатегорийная (в то время существовала тупая, как вся советско-партийная власть, градация научных учреждений по категориям). Поначалу я заведовал сам собой, ибо весь штат лаборатории состоял из одного меня. И более не было никого и ничего: ни самой лаборатории, ни помещения под нее, ни даже проекта. Неясно было даже, куда следует сунуться, чтобы сотворить проект, ибо все, что было к тому времени такого рода построено в СССР, судорожно засекречивалось.

Почему-то мне не хочется рассказывать о том, как мною была запущена первая на Украине радиохимическая лаборатория для работы с открытыми источниками радиоизотопов: кратко об этом не поведать, подробности же будут скучны. Воевал за помещение, выбивал проект, проходил весь спектр отношений с санслужбами - от нежного подкупа до площадной брани, таскал кирпичи, месил раствор, копал хранилище радиоизотопов. Так или иначе, лаборатория была построена, начинена каким-никаким оборудованием и в середине 59-го года принята всеми инстанциями - от санитарных до эмвэдэшных. К тому времени у меня уже был штат - старший лаборант Галина Ивановна Янчук, с которой я проработал затем 30 лет.

Работу в лаборатории удалось раскрутить относительно быстро, благо в те поры со штатами напряженки не было, кроме того, помогал всеобщий бум с атомной энергией: слово "изотопы" действовало на чиновников завораживающе. В районе 60-го года появились первые аспиранты, официально пока еще не мои, а заведующего кафедрой физической химии Кудры (лаборатория радиохимии числилась именно при этой кафедре).

В 61-м году я получил диплом старшего научного сотрудника, первый в истории КПИ (об этой детали стоит упомянуть - не о том, что первый, а о том, что диплом, почему - станет ясно из дальнейшего). Работа пошла действительно хорошо. Это определение не бахвальство, так как в начале 60-х у меня в год выходило в центральных журналах до десятка статей.

К концу 63-го года первых моих три аспиранта Саша Житомирский, Юра Тарасенко и Жора Фенерли один за другим закончили диссертации и представили к защите. Об одном из них - Житомирском - стоит рассказать подробнее.

За три года до того, не помню уже, по чьей-то наводке или по собственному разумению пришел ко мне мальчик, внешний вид которого... Как бы тут определить поточнее? Представьте себе, что вы отбираете с десяток наиболее характерных учеников ешивы, как и положено, прилежных, робких, прирожденно умно-интеллигентных, с бездонным взором и соответствующим органом обоняния. Собрав ешивников "до купы", вы экстрагируете из них их еврейскую сущность, а растворитель отгоняете. То, что остается, и есть Саша Житомирский - мой первый аспирант.

Понимаю, что знающий атмосферу конца 50-х - начала 60-х, прочтя это, недоверчиво покрутит головой. Скепсис более чем оправдан: чтобы один еврей взял к себе в аспирантуру другого, и где - в Киевском ордена Ленина политехническом институте, который в то время еще не носил имени "50-летия Великой Октябрьской социалистической революции", но тем не менее, евреев, не переносил на дух?! Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но в том-то и дело, что в нашей стране могло быть ВСЕ.

Года за три до описываемых событий Саша закончил наш факультет и покорно подписал назначение на какой-то горно-обогатительный завод в далеком таджикском селении, очень далеком и очень таджикском. Честно отработав в кишлаке положенные три года, Саша спустился с гор и поступил в аспирантуру института химии таджикской Академии наук, которая в то время еще до антисемитизма не доросла, поскольку делила всех только на правоверных и гяуров. Гяуру Житомирскому вручили аспирантское удостоверение и сказали, что он может подаваться с ним куда угодно, ибо: а) руководителей у них нет; б) помещения и приборов нет; в) общежитие тоже бар; г) однако бухгалтерия - йок, и поэтому эта бухгалтерия будет ему ежемесячно высылать положенные 83 рубля в то место, куда он сумеет пристроиться для прохождения аспирантского обучения.

Саша отправился, конечно, в Киев, к маме и стал "тыняться" по киевским химическим учреждениям в поисках сюзерена, который согласился бы пристроить его в своей лаборатории и быть его руководителем. Стоит ли говорить, что когда этот экстракт только появлялся на пороге какого-либо института, то любой из замдиректоров, к которому он по наивности совался, сначала столбенел от эсхатологической жидовской наглости, а затем гневно указывал перстом на дверь, горько сожалея о том, что в кабинете нет сторожевых псов. И тут судьба столкнула нас.

Разобравшись, что речь идет не о зачислении его в аспирантуру, а лишь о разрешении заполучить рабочее место и полагая, что это вовсе уж пустяк - какая разница начальству, какова национальность того, кто, проходя по совсем иному ведомству, работает в какой-то лаборатории - я направился к проректору по науке Чиженко.

Тут имеет смысл сделать небольшое отступление и поделиться опытом, который я нажил за несколько десятилетий общения с начальством разного уровня - от замдекана до министра (выше, слава Богу, не доводилось). Речь, впрочем, пойдет не о тактике и стратегии разговоров с владетельными сеньорами. Достаточно быстро я приобрел почти вольфмессинговское чутье на степень антисемитизма ихнего брата. И всего-то для этого достаточно было их рукопожатия. Некоторые протягивали руку с брезгливостью, которую не считали нужным либо не могли скрывать. Иные, особенно те, кто не контролировал себя при этом, старались руку как можно быстрее отдернуть. В рукопожатиях других чувствовалась достаточно четко прочитываемое: "Несмотря на ЭТО, считаю тебя человеком". Случалось в пожатии ощутить сочувствие. Впрочем, были и такие, кто и руку-то протянуть брезговал. Но у таких все читалось на морде, и я старался их вообще избегать, уходя от общения под каким-либо предлогом.

Кстати, о сочувствующих. После обретения Украиной "незалежности" государственный антисемитизм если и не стал равным нулю - это было бы невероятно, - но достаточно быстро укротился и укоротился. Тест: евреев стали принимать даже в университет (!). И сразу после того, как стало ясно, что государственный диктат по этой части существенно смягчился, ко мне в институте густой чередой двинулись доброхоты, каждый из которых светозарно лепетал что-то вроде:

- Рад, очень рад, что с этой несправедливостью наконец-то покончено...

- Какой несправедливостью? - не отказывая себе в несколько садистском удовольствии, ненатурально удивлялся я.

- Ну, с этой... еврейской... антисемитской, значит... Меня, знаете, всегда это возмущало до глу-би-ны души!

Пусть тот, кому захочется, запустит в меня булыжник, но после такого заявления я всячески старался избегать подобного юдофила.

Прошу прощения за столь длительное отступление, и вернемся к Чиженко. Он не принадлежал, пожалуй, ни к одной из названных выше разновидностей юдофобов, ибо при виде меня его булыжное лицо начинало замысловато дергаться. Услыхав, что тот, к кому снизошли лишь вследствие крутой ситуационной необходимости и взяли в институт, хлопочет за Александра Натановича (!) Житомирского, Чиженко поначалу онемел, получив чуть ли не документальное подтверждение Всемирного Еврейского Заговора, а затем гкнул толстым перстом в сторону двери, не желая, а скорее брезгуя вступать в пояснения.

Пришлось Саше жить на кафедре невенчанным. Возможность для этого была: Кудре, пусть земля будет ему пухом, было на все наплевать, а я решил, что никто не станет ревизовать лабораторию радиохимии на предмет нахождения там посторонних. Редкой толковости человек, Саша быстро наладил методику и очень скоро стал гнать эксперимент. Заметив несколькими строками выше, что в советской действительности может быть ВСЕ, я именно эту ситуацию имел в виду: Саша спокойно проработал в лаборатории три года, спокойно сдал в КПИ кандидатские экзамены и вообще внешне сходил за аспиранта института, посещая в таком качестве обязательные идеологические семинары и участвуя в ежегодных ленинских субботниках. И никто никогда по этому поводу нам никаких представлений не делал, поскольку к институтской статистике Житомирский отношения не имел и, следовательно, не портил её.

На следующий год к Саше присоединились два выпускника КПИ, к которым я пригляделся во время их студенчества - Юра Тарасенко и Жора Фенерли - и тоже начали работать весьма неплохо.

Тут необходимо на время отойти от повествования о моей работе в КПИ и рассказать о деятельности несколько иного рода. Я уже упоминал о моей робкой попытке проникнуть ради заработка на страницы научно-популярных журналов. С получением должности заведующего лабораторией необходимость в дополнительном заработке не исчезла, ибо проректор Чиженко, решив, что получаемая мною зарплата (97 рублей) слишком уж велика, сманипулировал, и я стал получать зарплату старшего лаборанта (85 рублей).

Вот почему когда ко мне обратился Александр Иванович Астахов, доцент кафедры общей химии, известный своей деятельностью в области школьной химии, и предложил вместе с ним написать для издательства "Радянська школа" "что-нибудь занимательное", я немедленно согласился. На мое предложение составить план будущей "занимательной" книги Астахов отмахнулся и сказал:

- Пишите что хотите.

Я и начал писать, что хотелось. Время от времени подходил к Астахову, интересуясь, что удалось сотворить ему, но он отговаривался недосугом. Когда подошел срок сдачи рукописи, выяснилось, что Александр Иванович не написал ничего, и я отправился в издательство с рукописью, которую без малейших проблесков фантазии нарек "Рассказами по химии" ("Оповідання з хімії"). Так, можно сказать, незаметно и неожиданно для меня, в 1960 году появилась первая моя научно-популярная книга.

Несмотря на то, что по поводу книги раздавались комплименты, а в газете "Комсомольское знамя", которую журналисты называли "Комсомольское вымя", даже появилась неплохая рецензия, я, когда улеглись волны авторского тщеславия, быстро уразумел, что это, безусловно мой "Ганц Кюхельгартен". Впрочем в отличие от Николая Васильевича, тираж скупить я не смог.

Тем не менее, когда я спустя какое-то время нашел в себе силы перечитать книгу, то увидел, что там есть разделы, которые могут чего-то стоить. Один из таких разделов я послал в Москву в издательство "Детская литература", откуда достаточно быстро пришел ответ, подписанный главным редактором Л.Чуковской. Лидия Корнеевна писала, что присланная глава и проспект предполагаемой книги показались издательству интересными, и издательство согласно заключить со мной "пробный" договор. Спустя несколько дней я получил из издательства отправленную мной главу. Текст был исправлен лично Лидией Корнеевной. Эти замечания на нескольких десятках страниц машинописного текста стали для меня если не единственной, то уж безусловно самой главной литературной школой.

Книга "Девятый знак", которую я, развив тему присланной в Детгиз главы, написал заново, вышедшая в Детгизе в 63-м году, неожиданно для меня прошла очень хорошо. Появились рецензии в центральных газетах. В "Неделе" весьма похвально отозвался о ней мэтр научно-популярной литературы Олег Писаржевский.

Успех моей первой "настоящей" книги меня, конечно, радовал, но куда более существенным было то, что полученный гонорар позволил сделать первый вступительный взнос за кооперативную квартиру и худо-бедно обставить ее. Понятно, что на мою восьмидесятипятирублёвую зарплату я этого сделать бы не смог.

Закончу рассказ о моих научно - художественных издательских делах.

Полагаю, что большая часть тех, кто знает меня как химика, даже не подозревает, что в литературно-издательской среде я имею некоторую известность как автор научно-художественных книг. Впрочем, и среди литераторов, вероятно, далеко не все знают, что основная моя деятельность - отнюдь не литература. Эта сторона жизни никогда не занимала в моем сознании много места. Вначале я рассматривал "писательство" как заработок, потом втянулся и получал от этого дела удовлетворение, обусловленное, быть может, тем, что пишу, в общем, легко.

Ограничусь почти без комментариев хронологическим перечислением моих научно-художественных книг, выходивших, за малым исключением, в Москве.

"Девятый знак" довольно быстро был переведен на много языков - все прибалтийские, молдавский, вышло издание для слепых - три тома весом килограммов в пять. Советское издательство "Мир" перевело книгу на испанский и французский. Испанский же перевод, вышедший в Аргентине, я несколько лет спустя обнаружил в Ленинской библиотеке в Москве. Через два года, в 1965 г., Детгиз выпустил "Девятый знак" вторым изданием.

На следующий год (в 1966 г) вышла книга "Ядро - выстрел!", которую перевели на латышский, молдавский и польский.

В 1969 году вышла книга "В клетке №...", которую перевели, издав роскошно, венгры, а затем появился японский перевод, который случайно обнаружила на Международной московской книжной ярмарке моя редактор Марина Зарецкая и стянула два экземпляра.

В 72-м году вышла книга о Ломоносове "Сделал все, что мог", которую считаю лучшей своей книгой в научно-художественном жанре. В связи с этой книгой хочу сделать небольшое полулирическое отступление.

Самый конец 64-го и первая половина 65-го года были для меня не лучшим временем: заболел тяжело и непонятно. Вытащил меня из этого состояния невропатолог Ефрем Борисович Глузман - редкого дарования врач и человек настолько резонансный мне, что мы с ним сдружились - насколько это позволяло различие в возрасте.

Где-то весной, когда я находился дома, не придя в себя еще после больниц, мне позвонили из журнала "Знание-сила!", с которым у меня установились довольно тесные отношения, и попросили написать статью к грядущему 200-летию со дня смерти Ломоносова.

Тут надобно сказать, что у людей моего поколения к Михаилу Васильевичу отношение было своеобразным. Первая половина 50-х годов, когда я занимался в университете, была разгулом не только государственного антисемитизма. На гребне борьбы с нечистыми, которых прозрачно именовали космополитами, развернулась борьба за приоритет российской науки. Понятно, что радетели русского духа принялись нещадно эксплуатировать тень первого российского академика.

Запомнился первый день весеннего семестра третьего курса (февраль 52-го года). Вступительная лекция по минералогии и геохимии. Кто основатель? - Ломоносов. Следующая лекция - по физической химии. Тут уже есть о чем поговорить: первым это словосочетание предложил действительно Ломоносов. Третья лекция - гражданская оборона. Разумеется, основоположником пожарного дела в мире был Ломоносов. Наконец, отправившись после трех пар на занятия по военному делу, мы узнали, что основные законы артиллерийской стрельбы изобрел все тот же Ломоносов. По поводу универсального первородства Михаилы Васильевича я тут же сочинил стишата, довольно скабрёзные - проступок, который, хочу думать, искупил последующим пиитетом к Ломоносову.

Итак, я имел все основания отказаться от предложения журнала, тем более, что настроение и состояние у меня были далеко не творческие, а жизнеописаниями я никогда не занимался. Но, вопреки всему этому, а быть может, и благодаря этому, я неожиданно для себя согласился.

То, что статья не может начинаться словами "Гениальный... обогативший... прославивший..." было очевидным, как и то, что превосходных эпитетов следует всячески избегать. Поэтому я начал статью совсем не юбилейно: "Нам очень не повезло с портретами Ломоносова..." - и далее в таком духе. Печатал на машинке, поставленной на тахту, так как сидеть за столом было мне трудно. Так, стуча по машинке пальцами одной руки, я сделал статью, которую быстро напечатали и впоследствии вручили мне премию журнала за лучший материал года.

Однако интерес к Ломоносову был посеян, но вначале взошел не очень густым урожаем: тонкой книжицей, почти брошюрой, которую выпустило на украинском языке в 68-м году издательство "Радянська школа". Появление этой книжки только раззадорило меня, так как я почувствовал, что через призму Ломоносова можно очень хорошо разглядеть наш сегодняшний день.

Книгу для Детгиза я сделал за две недели зимой 70-го года в Ирпене, куда повадился ездить каждые зимние каникулы с конца 60-х, и который стал одним из самых любимых моих мест и к тому же, прошу прощения за выспренность, безусловно самым творческим. Именно тут, в Доме писателей, куда я ездил беспрерывно на протяжении двадцати пяти лет, я в основном написал то, что написал во всех жанрах.

Книга была на сто процентов о современности - не елисавет-екатерининской, а совдеповской. Тот, кто прочтет эту книгу сейчас, сочтет, возможно, это преувеличением. Но сколько тогда я наслушался вроде: "Ну, ты, старик, даешь!" или "Непонятно, как это выпустили!" и даже - "Книгу выпустили, а тебя посадят!" Отвечал тогда и подтверждаю сегодня: повезло. Повезло, что книгу в издательстве не читали, так как к тому времени я настолько сработался с редактором Мариной Зарецкой, что она предоставляла мне редактировать книги самому. Рецензенты же были подобраны насколько уважаемые, настолько и непредубежденные. Главлитовские же инстанции, полагаю, усыпило то, что книга шла не через историческую редакцию - рукописи там вычитывали под микроскопом, - а через научно-художественную.

В книгу я втиснул многое из того, о чем невозможно было говорить вслух. Поэтому пусть простит меня Михаила Васильевич, что я, пользуясь тем, что хотя жанр книги был "научным", но к тому же и "художественным", кое-что присочинил. Скажем, высказывания Ломоносова по национальному вопросу...

По-видимому, книга и впрямь удалась. Очень скоро после ее выхода меня через издательство разыскал известный артист театра и кино Леонид Галлис (старшее и среднее поколение помнит его по прекрасному фильму "Поезд идет на Восток") и предложил мне написать сценарий о Ломоносове. Упрашивал очень настойчиво, аргументируя тем, что осталось немного лет, когда он еще может сыграть этого человека, который ему очень интересен. Я даже не стал вспоминать того простодушного еврея, который на вопрос, умеет ли он играть на скрипке, ответствовал: "Не знаю, не пробовал...", отказался сразу и сделал, по-видимому, правильно. Да и легко представить себе реакцию киношного и некиношного народонаселения на акцию, где один еврей сочиняет сценарий о российском гении, а второй еврей вызывается его сыграть.

Через пятнадцать лет книгу перевели болгары.

В 77-м году Детгиз выпустил "Как там у вас, на бета-Лире?..", а в 84-м - "Свет невидимого". Необычный для меня перерыв в семь лет связан с небезынтересной историей. Году в 78-м я получил из Комитета по делам печати в Москве письмо с просьбой, когда буду в столице, зайти к некоему лицу, которое ко мне имеет интерес. В ближайший же приезд в Москву зашел в Комитет и разыскал это лицо, которое, судя по тому, что сидело в отдельном кабинете, было физиономией значительнее средней. Лицо встретило меня с плохо разыгранным радушием:

- Наконец-то, дорогой мой! Я уж не знал, где и как тебя искать! Наделал ты нам делов!

- ???

- Я тут, понимаешь, принимал дела по отделу и выяснилось, что твой "Девятый знак", который мы перевели на французский, оказывается, уже несколько лет лежит в нашем магазине в Париже мертвым грузом и не продается. Что же ты не предупредил нас, что эту книгу параллельно с нами перевели и издали французы?!

Тут надо кое-что пояснить. На протяжении многих лет Советы категорически отказывались подписывать международную конвенцию об авторском праве и о переводах. Причин тому было много, но основное то, что наше первое социалистическое не желало платить иностранным авторам за книги, которые переводились у нас. Правда, и наши авторы, книги которых переводились за рубежом, гонорара оттуда не получали, но на это родимой власти, понятно, было наплевать. Только в 73-м году, когда Никсон одним из условий своего визита в СССР поставил подписание конвенции, Советский Союз присоединился к ней, надув при этом простодушного президента, так как, подписывая, протащили пункт, чго юридическим лицом при отношениях с издательством является государство, а не автор. Результат - яркий. Я до сих пор храню бумаги из Всесоюзного агентства по охране авторских прав, которыми я извещаюсь, что за перевод в такой-то стране мне следует 7 рублей 85 копеек, а в другой стране - 6 рублей 12 копеек - и тому подобное.

Вот почему о переведенных до 73-го года за границей книгах можно было узнать лишь случайно. Вот и я только от "лица" узнал о том, что французское издательство еще в 66-м году перевело "Девятый знак".

- Подвел ты нас, дорогой, подвел, - продолжало "лицо", - садись и пиши, что ты не сообщил своевременно издательству "Мир" о том, что тебя перевели французы.

"Лицу" не хуже меня было известно, что я ни о каких зарубежных переводах до 73-го года ведать не мог, но я все же сказал ему об этом. Тогда эта морда, осклабившись, сунула мне почти что ласково:

- Слушай, брось свои еврейские штучки!

Я тут же послал его далеко, действительно далеко, и ушел. Французское же издание "Знака" я подержал в руках много лет спустя, когда в 94-м году сподобился побывать в Париже.

После этого из планов Детгиза меня лет пять методично вычеркивали и только в 84-м году, когда эта сволочь куда-то исчезла, выпустили очередную книгу, которая оказалась последней в научно-художественном жанре.

Оставил я это дело по нескольким причинам - стало неинтересно работать в этом плане. Кроме того, как раз в 80-х годах я довольно активно работал над своими монографиями. И еще не стало моего редактора Марины Зарецкой, которая покончила с собой, выбросившись из своей квартиры на пятом этаже дома в Марьиной Роще...

Заканчивая рассказ о литературных делах, стоило бы, возможно, вспомнить уже не научно-художественную, а научно-популярную книгу (впрочем, кто может маркировать границу между этими жанрами?) о растворах, которая вышла в московском издательстве "Педагогика" в 78-м году. Дело в том, что ее переводили на иностранные языки, как никакую другую (английский, испанский, вьетнамский, арабский).

Наконец, полноты ради следует упомянуть о том, о чем знают совсем уж немногие: в 62-м году в киевском издательстве "Молодь" под псевдонимом "Юрий Цветков" вышел у меня сборник фантастических рассказов "Шукайте Иохима Кунца". К этому жанру впоследствии я никогда не возвращался (только много лет спустя написал неплохой, как мне кажется, рассказ "Тревожные дни Иезекоса Риго, менялы из Галле", но его печатать не захотели, скорее всего, из-за еврейской темы).

Вопреки моим намерениям рассказ о писательстве получился растянутым. Боюсь, что декларируя незначительность этого дела для меня, я был не очень откровенен, перед самим собою прежде всего.

Да не покажется кокетством то, что сейчас скажу. Занимаясь в общем не очень своим делом - литературой, чему меня никто и никогда не учил, я до конца не был уверен, не графоманство ли это. Вот почему, уговаривая прежде всего себя, я, называя свои книги в научно-художественном жанре, всякий раз упоминал о переводах этих моих книг, считая, что бросовые вещи переводить не станут. По этой же причине и опять-таки скорее для себя, чем для читателя, замечу, что обо мне вспоминали, и не раз, на писательских съездах, попал даже в вузовский учебник по детской литературе. "Ядро - выстрел!" удостоилась весьма лестной рецензии в "Новом мире" Твардовского.

В 64-м году я почувствовал, что есть материал для докторской и сел его обобщать, благо было что: более пятидесяти статей, материал пяти защищенных под моим руководством кандидатских диссертаций. Информацию о том, что запланировал защиту, понятно, следовало держать в достаточно суровой тайне. Причин для этого было немало: прежде всего та, что еврей, что лишь перемахнул за 30 лет, что после войны на факультете не защищалась еще ни одна докторская. К осторожности меня побуждала также приключившаяся как раз в 64-м году история, о которой имеет смысл рассказать.

Году к 63-у материальные дела мои стали совсем худыми. Я продолжал сидеть на ставке 85 рублей (интересно, что к тому времени мой аспирант Юра Тарасенко, став ассистентом, получал уже вдвое более моего). Надо было выкручиваться с взносом за кооперативную квартиру, а о грядущем успехе с первой детгизовской книгой я еще не подозревал. Кроме того, с раскруткой работы лаборатории мое положение стало, как я полагал, достаточно устойчивым, и когда на кафедре объявилась ставка доцента, попросил Кудру о переводе на эту должность. Было это для него просто или сложно, не знаю, но доцентом я стал в том же 63-м году. И тут же стал получать головокружительную зарплату в 300 рублей, поскольку я, как уже упоминалось, имел диплом старшего научного сотрудника, а этот диплом, согласно ВАКовскому уставу, приравнивался к диплому доцента.

В начале следующего 64/65 учебного года мне позвонил ученый секретарь института и сказал, что мне необходимо проходить все стадии по утверждению в звании доцента. Мои ссылки на соответствующую статью "Положения о присуждении ученых степеней и званий" действия не возымели, и я, решив не связываться - дело-то было непринципиальное - пошел по стадиям этого дела. Процедура утверждения в звании тогда ничем не отличалась от нынешней: представление кафедры, голосование на факультетском совете, голосование на институтском совете.

На факультете прошел единогласно: никому конкурентом ни в настоящем, ни в обозримом будущем не просчитывался. Тем, как будет проходить утверждение на институтском совете, не интересовался и об этом не задумывался: кому я там был нужен, меня-то в те поры и на факультете далеко не все знали. А уж институтскому совету, которому ученый секретарь, вгоняя ареопаг в дремоту, монотонно и торопливо зачитывает длинный свиток фамилий со всех пятнадцати факультетов, я вообще - до перегоревшей лампочки. Поэтому, был, мягко говоря, удивлен, когда мне позвонил институтский ученый секретарь и сообщил, что я был забаллотирован: против меня проголосовало более половины совета.

Реконструировать ситуацию было нетрудно. Плыгунов, характеризовавшийся относительной - понятно, в рамках времени и возможностей - порядочностью, отсутствовал. Совет готовил и вел Чиженко, который физиологически не мог заставить себя провести через совет еврея. Сориентировать же с помощью парткома членов совета, которые тогда в значительном большинстве были верными холуями, ему ничего не стоило.

К вечеру того же дня, когда стало известно об этом афронте ко мне прибежал один из немногих, оставшихся еще с довоенных времен, КПИшных евреев профессор Наум Филиппович Воллернер и возбужденно сказал:

- Во-первых, Юра, не расстраивайтесь. Во-вторых, то, что произошло, это не просто хорошо, а превосходно, замечательно, восхитительно!

Я заверил Воллернера, что если и впрямь расстроился, то не очень. В конце концов, акция-то бессмысленная, ибо этот доцентский диплом мне абсолютно не нужен. Но Наум Филиппович имел в виду совершенно другое:

- Послушайте, появилась замечательная, превосходная, уникальная возможность ткнуть совет в ими же наделанное! Ведь в "Положении" сказано, что голосование должно быть результатом всестороннего обсуждения кандидатуры. А ведь о вас на совете никто ничего - ни "за" ни "против" - не говорил. А на факультете голосование единогласное.

Идея была, что и говорить, заманчивая. Но я знал то, о чем не ведал мой доброжелатель и о чем я не распространялся: у меня практически была готова докторская. Институтский совет я, возможно, и ущучил бы, но защищать мне, во всяком случае, в двадцатом веке, не дали бы. Я решил сыграть в другую игру: показать, что мне на это наплевать. Впрочем, напрягать мои лицедейские способности не пришлось, так как диплом старшего научного сотрудника был в данном случае надежным страховым полисом, гарантирующим, что мое положение и благосостояние не пострадают.

Где-то через полгода институтские власти, не дождавшись от меня прошений, молча поставили вновь вопрос на институтском совете, который на сей раз, не будучи ориентирован, отголосовал благополучно, и я получил диплом доцента. Таким образом я один из, по-видимому, немногих, кто имеет все мыслимые ВАКовские дипломы: кандидата, доктора, старшего научного сотрудника, доцента и профессора.

Занимало это меня мало еще и потому, что основные мои помыслы были направлены на докторскую диссертацию, которую я, несмотря на упоминавшиеся выше проблемы со здоровьем в тот период, завершил, и следовало заняться организацией ее защиты. Дело требовало максимальной осторожности, поэтому я начал действовать по нескольким направлениям. Прежде всего следовало огородиться сиятельными оппонентами. Поэтому, еще никому в институте не сказав о планируемой акции, начал переговоры, благо в то время не требовалось, чтобы хотя бы один оппонент был членом совета, на котором проходит защита.

Списавшись с академиком Николаевым, директором Института неорганической химии в новосибирском Академгородке (см. очерк о Николаеве) и быстро получив его согласие, я отправился к академику Александру Ильичу Бродскому, авторитет которого в научном мире был высок и непререкаем. Третьим оппонентом согласился стать честнейший и благороднейший Иван Арсеньевич Шека. Ведущей организацией назначили Институт химической физики в Москве.

Только после этого, осенью 65 года, на первом в учебном году кафедральном заседании попросил поставить мой доклад и дать рекомендацию для приема диссертации на совете факультета. Мое внезапное выныривание из глубин кафедры на уровень докторской защиты вызвало в институте понятный переполох, истинные размеры которого я по своей тогдашней наивности оценить не мог и некоторые смачные подробности которого узнал лишь много лет спустя.

Диссертацию к защите приняли без помех: все бумаги я подготовил безукоризненно. Без заминок, впрочем, не обошлось. Самая существенная была связана с Александром Ильичем Бродским Тут надобно сделать одно небольшое отступление.

Александр Ильич безусловно был одним из самых ярких светил на химическом небосклоне того времени. Его незаурядность - научная и чисто человеческая - были настолько пронзительны и очевидны, что он, беспартийный (!) еврей (!!), был и продолжал оставаться директором (!!!) академического (!!) института (!). Понятно, что всякого рода кровососущие впивались в него, где только и как только могли. Наконец, в период антисемитского шабаша 52-го года властям стало невмоготу и уже было готово решение о снятии Александра Ильича с директорства - как водится, с поношением. Но тут по счастливому ли стечению обстоятельств, по хорошему ли советскому обычаю, когда правая рука не ведает, что творит левая, в "Правде" появляется большая статья о достижениях советской науки, в которой среди прочих корифеев упоминается и Бродский. Поскольку такие статьи в "Правде" проходили самые мелкие сита в ЦК, Бродского тогда тронуть не посмели, ну а потом, после того, как Пахан отбросил копыта, для изгнания Бродского нужны были такие сильные аргументы, какие власти нафантазировать не смогли.

Стоит ли говорить, что подобные и иные веселые события в нашей веселой стране - и довоенные, и послевоенные - отнюдь не способствовали у подданных формированию и укреплению гражданской смелости? Тем более - у евреев, которым приходилось жить, особенно сильно втягивая голову в плечи и при этом еще озираясь на все триста шестьдесят градусов. Так вот, где-то в октябре Бродский позвонил мне и сказал, что просит разрешения (!) приехать ко мне (!!) домой (!!!), так как нам надо поговорить. Я сразу понял, что дело пахнет керосином, но, разумеется, сказал, что приду к нему сам. Мы немного поторговались и договорились встретиться на углу Толстого и Владимирской. Отпустив машину с шофером, Бродский предложил пройти прогуляться в Шевченковский сад. Там, не глядя на меня и мучаясь неловкостью, он сказал:

- Знаете, Юрий, я долго размышлял и пришел к выводу, что мое участие в вашей защите может вам только помешать.

_ ??

- Понимаете: диссертант - еврей, оппонент - еврей...

Это очевидное обстоятельство я просчитывал еще до моего обращения к Бродскому за оппоненством, но счел, что его имя перевесит его графу. Но он, как оказалось, был другого мнения.

- Александр Ильич, - всполошился я, - ведь вы утверждены уже советом, как же теперь это переиграть?

- Очень просто, - изложил Бродский программу действий, - я напишу в Совет, что болен.

- Но ведь тогда все решат, что вы отказались из-за качества работы!

- А я напишу неофициальный отзыв, - успокоил меня академик.

Забегая вперед, замечу, что Бродский действительно приложил к письму об отказе вследствие болезни выступить оппонентом отзыв о работе. Отзыв занял 4 страницы машинописи и был панегирическим: желая сгладить свое впечатление от отказа, Александр Ильич нашпиговал его густыми комплиментами, от которых впору было возгордиться, если бы я только не знал, чем они продиктованы.

Если кто-то захочет бросить в Бродского камень за эту, такую извинительную, трусость, я первый встану на его защиту.

|