Не ПТУ, а колледж

| Оглавление | Видео опыты по химии | Видео опыты по физике | На главную страницу |

|

Химия и Химики № 8 2013 Журнал Химиков-Энтузиастов |

Доля правды Ю.Я. Фиалков |

|

ВОСПОМИНАНИЯ ОППОНЕНТА, РЕЦЕНЗЕНТА И ЧЛЕНА УЧЕНЫХ СОВЕТОВ |

Не ПТУ, а колледж |

|

Мораль - о наказуемости излишнего любопытства. И не лишнего тоже.

Дело относится к самому началу 70-х. Прилетев по издательским делам в N рано утром, я в ожидании коротал время за чтением газет. В какой-то из них обнаружились извещения о защитах диссертаций: в те годы общественность через областную или городскую прессу оповещалась о пополнении легиона "остепененных" мучеников и тружеников науки. Одно из этих извещений заставило меня сделать стойку: в некоем институте, имеющем отношение в числе прочего к фармации, анонсировалась защита кандидатской диссертации на тему: "Взаимодействие и электропроводность в неводных растворах". Хорошенькое дело: здесь и фармацевты занимаются проблемой, с которой я сросся, можно сказать, кожей, а я об этом не ведаю даже понаслышке, что довольно странно для автора, приехавшего работать с редактором над монографией по проблемам физической химии неводных растворов. Вот почему, отодвинув издательские дела, я сел в трамвай, следовавший в район фарминститута. Добравшись до цели и отыскав библиотеку, куда за месяц до защиты диссертанту положено приволочь фолиант, я столкнулся с первым препятствием - весьма незначительным в сравнении с чередой грядущими. Библиотекарша, сидевшая под громадным портретом (маслом!) члена Политбюро Шелеста, пронзительно неуместного в этом вместилище разума, пусть и несколько пыльном, разъяснила мне, что здесь защищаются густо. Кандидатов наплодили - частым гребнем не вычешешь, но ни один из них диссертацию перед защитой не приносил. Да и после защиты притаскивают через раз, дай Бог им здоровья, потому что не только их труды - Государственную Фармакопею скоро ставить будет негде. - А зачем вам эта диссертация? - равнодушно осведомилась библиотекарша в завершение монолога. - Интересуюсь... - Телегу катить будете, - безразлично констатировала она. Я обиделся: - Зачем же, я занимаюсь растворами, а тут название уж больно интересное. И потом - каждый советский человек имеет право... Ссылка на права советского человека в лучшем случае убедила библиотечного работника в том, что сутяга я начинающий. Впрочем, и я, и мои намерения были ей глубоко безразличны, о чем она поведала мне с подкупающей искренностью. И пошел я по лабиринтам коридоров, отыскивая логово ученого секретаря, у которого, уж наверное, можно было разжиться вожделенной диссертацией. Табличка "Ученый секретарь" была привинчена к двери, за которой восседала дама неопределенно-почтенного возраста. Ее причёска упиралась в густой частокол орденских планок висевшего над ней поясного портрета Брежнева. Икона была, несомненно, слишком велика для крохотного помещения, почти целиком заполненного хозяйкой. Не знаю, как нарекли будущего ученого секретаря ее родители, допустим Аделаидой. Аделаида рассеянно выслушала меня и затем с обидной апатией сообщила, что: а) у них в институте в библиотеку диссертаций сдавать не принято; б) она работает в институте с 1932-го года; в) я первый, кто с этого самого года поинтересовался диссертацией. Завершив перечисление, Аделаида прошлась глазами по мне - от лысины до замызганной по случаю слякотной погоды обувки, затем обратно - от штиблет до плеши, и скучно осведомилась, а зачем мне, собственно, эта диссертация нужна и кто я такой есть. Я принялся, было пояснять, что в соответствии с положением о присуждении ученых степеней каждый советский человек имеет право, но был прерван вопросом, повторенным с раздраженной артикуляцией: - кто? я? такой? есть? - Профессор?! - подняла брови Аделаида, и в ее взоре отразилось вялое презрение к моей убогой фантазии. Вытащил удостоверение. Скользнув глазами по фотографии и оригиналу, Аделаида пожала плечами, задумалась и затем осведомилась: - Зачем вам ее топить? - Кого? - Кого? Кого? - рассердилась Аделаида. - Она хорошая девочка, я знаю ее родителей. Лучше бы... - Не знаю никакой девочки с родителями! - взорвался я. - Химик я, химик! И потом, каждый советский человек... Не дав мне продекларировать права советского человека, Аделаида неторопливо удалилась. Кислороду в кабинете прибавилось. Вернувшись через несколько минут, Аделаида сообщила, что меня желает видеть проректор. Сидевший под портретом Ленина проректор прежде всего продемонстрировал, что бдительность у советских фармацевтов на высоте, ибо тут же было испрошено удостоверение. Со сноровкой, свидетельствовавшей о причастности к компетентным органам, проректор изучил мое удостоверение, сравнил фотографию с оригиналом и, не утруждая себя даже имитацией любезности, приступил к допросу: - Что имеете к диссертантке? - Знать ее не знаю. - С руководителем счеты сводите? Как там у вас на Украине говорят: паны дерутся... - И руководителя не имею чести... У проректора в глазах появилось нечто подобное удивлению. - Так на кого же вы собираетесь писать? - Да не собираюсь я ничего писать! - взорвался я и завел свою шарманку: - Каждый советский человек имеет право... - Право? - изумился проректор. - Право? Аделаида Ардалионовна, оставьте нас, пожалуйста. Аделаида обиженно продефилировала в приемную. - Э-э-э, Юрий Яковлевич, - вкрадчиво начал проректор, заглядывая в моё удостоверение, как в шпаргалку, - скажите, сделайте милость, по-дружески скажите, куда и на кого вы собираетесь писать? И зачем? Мое пояснение, в котором я тупо напирал на проблему возникновения электропроводности при смешивании не проводящих ток компонентов, еще более озадачило проректора: с одной стороны, вроде бы, и не псих, но с другой - тащиться черт знает, откуда только для того, чтобы посмотреть какую-то диссертацию? Проректор долго жевал губами и переводил глаза с меня на телефонную трубку. Наконец, он сделал выбор - понятно, в пользу последней: - Иван Иванович (Сидор Сидорович - или как-то по-другому), тут у меня сидит профессор из Киева. Интересуется диссертацией. Фамилия? Фамилия - Фиалков. В трубке зашумело, заволновалось, а лицо проректора неожиданно сменило экспозицию: - Юрий Яковлевич, - почти подобострастно сказал проректор, - с вами хочет встретиться наш ректор. Что же вы сразу не сказали... И не предупредили о приезде. Мы бы вас ветре... Но в кабинет ректора идти не пришлось. Дверь распахнулась. Вошедший начальственного вида мужчина обвел кабинет быстрым взглядом и торопливо спросил: - А где же Фиалков? - Вот... - недоуменно, потому что в кабинете, кроме нас, никого больше не было, ткнул в меня перстом проректор. - Это Фиалков?! - возмутился ректор и, вонзив в меня бдительные очи, выдвинул традиционное, видимо, для этих стен требование: - А удостоверение у вас есть? И паспорт? Бледный проректор, хищно на меня оглядываясь, поднес мое удостоверение ректору. Тот, внимательно изучив его, широко улыбнулся: - Яковлевич! Сын, значит... - и пояснил проректору: - это не Фиалков, это сын! Проректор воздел очи к портрету основоположника, ища у того, по партийному обыкновению, ответа, но не получив разъяснения, на всякий случай умилился: - Вот и я вижу, что сын! - и, не сдержавшись, пожал плечами. Ректор, приобняв меня за плечи, что должно было свидетельствовать об искренней дружеской симпатии, повел в коридор и поставил перед портретом моего отца, висевшем среди других видных деятелей фармации. Посчитав, что этим расположение завоевано раз и навсегда, под локоток завел меня в кабинет, усадил перед столом и, сев под громадным портретом очень известного в то время секретаря обкома, движением глаз велел проректору и Аделаиде оставить нас вдвоем. Когда те прикрыли за собой дверь, ректор ласково осведомился: - А зачем вам, дорогой, все это надо? - Я, понимаете, интересуюсь проблемой электропроводности растворов и... - Я о другом: зачем вам заниматься писаниной? - прервал меня ректор. Я помолчал, примиряясь с мыслью, что мое наступление захлебнулось, и решил, пожертвовав репутацией, перейти к эшелонированной обороне: - Ладно, писать не буду, но диссертацию посмотреть хочу. Ректор удовлетворенно кивнул, позвонил и спустя минут пять какая-то девица, видимо, сама диссертантка, испуганно моргая, притащила вожделенный том. Потребовалось лишь слегка перелистать диссертацию, чтобы стало очевидным: для меня она никакого интереса не представляет. Мне оставалась распрощаться, что я с удовольствием и сделал, еще раз заверив ректора, проректора и Аделаиду, что не только телеги - детской коляски в ВАК катить не буду. Возвращаясь в трамвае, подводил итоги вояжа: потеряно часа два. Посчитав, что урон не столь уж велик, решил отправиться в издательство. Но не знал я, беспечный, что мои неприятности только начинаются. Прошло несколько месяцев, и я начисто забыл об эпизоде у фармацевтов, пока ко мне не пришёл профессор Сергей Павлович М. Смущавшийся и по менее пикантным поводам, Сергей Павлович, который приехал для разговора со мной из своего родного города, на этот раз и вовсе не знал, куда себя девать. Перемежая рассказ прихотливо закрученными извинениями и недоумениями, Сергей Павлович изложил дело, которое на этот раз оказалось достаточно неприятным. М. заведовал кафедрой в Львовском мединституте и вынужден был время от времени делать реверансы в сторону медицины. В результате у одного из его аспирантов родилась диссертация, посвященная анализу веществ, интересных для фармации. Поэтому было решено, что ее следует представить на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук. Именно это привело ходоков из Львова - Сергея Павловича и его аспиранта - в упомянутый химфарминститут на родственную кафедру, с которой они до того никакой связи не имели. Заведующий кафедрой доцент Н., узнав, что ходатаи приехали с Украины, не затруднив себя даже перелистыванием работы, сказал, что диссертацию к защите принимает, но с категорическим условием: одним из оппонентов непременно должен быть Фиалков. Резоны руководителя, дескать, Фиалков не аналитик и ни с какого конца к этой тематике не причастен, Н. игнорировал и несокрушимо стоял на своем. Когда же М. наконец решился и спросил Н., чем вызвана его настойчивость, тот с прямотой старшины-сверхсрочника сообщил что Фиалков, видимо, держит на него зло, так как с полгода назад приходил в институт закопать его диссертантку. Он мог предположить, что Н. Спустил на него "дуроломов" - ректорскую свору, чтобы отговорить писать "телегу" на диссертацию местной дуры. Завершив монолог, Сергей Павлович замолчал и вопрошающе посмотрел на меня, ожидая объяснения. Пояснения последовали. Я сообщил, что диссертацию десять минут подержал в руках, не ведая, кто руководитель работы. Об отрицательном отзыве не помышлял. Помолчали. - Что же мне делать? - прервал паузу Сергей Павлович. - Мне что делать? - эхом отозвался я. Сергей Павлович молчал и глядел на меня с тоской. И я согласился в первый и, конечно, в последний раз выступить оппонентом по аналитической диссертации, да еще на соискание фармацевтической степени. Спустя месяц-другой в сквернейшую мартовскую погоду я прилетел в N на защиту, перед этим насидевшись в Борисполе, а по непогоде - еще и в каком-то промежуточном аэропорту, нахлебавшись вдоволь замешанного на крутом хамстве знаменитого аэрофлотовского сервиса. На следующее утро я шел на защиту, размышляя о "мосте", который предполагает навести Н. между нами, и о том, из чего и для чего будет сработано это инженерное сооружение. В институтском вестибюле меня уже ждал среднего роста, среднего телосложения и средних же лет гражданин, оказавшийся тем самым Н. Познакомились. После чего Н. сказал с какой-то концентрированной проникновенностью: - Спасибо! - Пожалуйста, но за что? За то, что приехал? Так это... - И за это тоже, но, прежде всего, за ЭТО! Надо думать, под этим "ЭТО" Н. подразумевает мое высокой пробы благородство, заключавшееся в том, что я, урезоненный институтским командованием, не накатал бумагу в ВАК на его диссертантку. Оставалось, впрочем, загадочным, почему он в разговоре с М. так сурово характеризовал своих благодетелей, роль которых в предотвращении планировавшегося мною кляузничества должна была быть ему известной. Однако снимать все эти вопросы здесь было бы, по меньшей мере, опрометчиво. Поэтому я, придя в состояние недоумения, предложил Н. удалиться в место, менее населенное, чем проходная института. Объединенные общей целью мы пошли по запутанным институтским коридорам. Через пару поворотов повстречались с Аделаидой. Я собрался было поздороваться со старой знакомой, однако ученая секретарша отвернулась и продефилировала мимо, излучая волны высокоэнергетического презрения. Я было решил, что после эпизода с диссертацией она получила взбучку от проректора и... И тут же в коридоре, легкий на помине, появился и он. Но и проректор расстрелял меня в упор очами и демонстративно прошел мимо. Я почти физически ощутил, как меня в этих замызганных институтских коридорах обволакивают клубы тяжелой недоброжелательности. Поэтому был даже рад тому, что можно было уединиться с Н. в его кабинете. На письменном столе был, конечно, уже сервирован малый джентльменский набор: коньяк с орнаментом. Я даже не стал, как поступал обычно, представляться непьющим печеночником, но тут же потребовал разъяснений по поводу всего этого клубка недоумений. Н. охотно пояснил, что, поступок мой замечательный. Он мне безмерно благодарен, потому что так этой гадине и надо. Ей не в кандидатках ходить, а шваброй в институтском туалете махать. А я просто молодец, да что там молодец - гений, что не внял охмурежу тех двух идиотов и базарной бабы и поступил принципиально, направив в ВАК отзыв, превосходный отзыв, благодаря которому негодяйку завалили. Прав был Стендаль (Бальзак? Мопассан? Золя?), утверждая, что жизнь может подкинуть сюжет, какой и десять романистов не придумают. Но от мудрости классика мне было не легче. Стало быть, анонимка все же появилась. И, следовательно, я хожу в сволочах в глазах всей институтской публики. А что обо мне думают диссертантка и ее болельщики, и воображать тошно! А с другой стороны, надо что-то делать... То есть понятно, что делать - послать их всех туда, где им надлежит быть, и бежать из этого серпентария. Да, но через полчаса защита. И мой подзащитный, уж, наверное, ни в чем не виноват... Вероятно, у каждого в жизни бывают моменты, о которых и спустя годы вспоминаешь с тяжелым стыдом. Вместо того чтобы сказать Н. все, что о нем думаю, стал наворачивать одно идиотство на другое. Вначале принялся пылко убеждать Н., что не писал ничего, и писать не помышлял. Н. сочувственно внимал моему фонтанированию, изобразив на физии фигуру: дескать, говорить-то ты говори, я бы на твоем месте тоже отнекивался, но тут, с глазу на глаз - мы люди свои и в деле этом скованы одной цепью. Дальше - больше: кинулся разыскивать проректора и, найдя, стал этому гебисту клясться, что к анонимке не имею никакого отношения. Тот не счел нужным даже прикидываться, что верит мне. Выступление на защите тоже начал вариациями на эту тему. При этом еще тупо острил. Стоит ли говорить, что к полудню даже подавальщицы институтской столовой знали, кто стал супостатом для бедной девочки? Лишь потом, спустя несколько дней, коря себя за идиотское поведение, я сообразил, что попался в великолепно подготовленную ловушку. В точном соответствии с планом Н. я на глазах всего института превратил в убежденность предположение о том, что именно я являюсь автором анонимки, сотворенной, понятно, Н. Именно для этого Н. потребовалось вытащить меня в институт и продемонстрировать публике. Что бы там ни говорили, но Н. сыграл с моей помощью этюд с изумительно-иезуитским мастерством, оставляя открытым вопрос о совместимости гения и злодейства. |

|

I

Оппонирую кандидатскую диссертацию в Институте коллоидной химии и химии воды украинской Академии. Защищаются две работы, моего диссертанта - вторая. Прихожу загодя и попадаю в разгар первой защиты.На сцене бойко докладывает работу юная диссертантка. Судя по плакатам, диссертация посвящена проблемам очистки воды. За председательским столом лицом к залу покойно спит академик Леонид Адольфович Кульский, патриарх науки о технологии воды. Доклад идет к концу и, когда диссертантка приступает к чтению выводов, ученая секретарша легонько толкает академика. Тот с натренированной сноровкой мгновенно просыпается и начинает всматриваться в развешенные графики и таблицы. При этом его взгляд, вначале младенчески бессмысленный, быстро приобретает неожиданную для его расслабленной дряхлости остроту. Не успевает девчушка произнести ритуальное "благодарю за внимание", как академик, не осведомившись о том, имеются ли вопросы у оппонентов, задает вопрос сам. Девочка, почему-то сильно оробев, отвечает. Ответ разгоняет последние остатки сна Кульского. Он удовлетворенно восклицает "интересно", встает, подшаркивает к таблицам и, переходя от одного плаката к другому, принимается сыпать чередой весьма конкретных и дельных вопросов. Каждый из них он начинает с обращения "деточка", так как бумажка с реквизитами подзащитной лежит на столе, а академик близоруко прилипает к плакатам. Диссертантка все увереннее ведет диалог с Кульским, который на каждый ответ бросает в аудиторию довольное: - Смотрите, и с этим справилась! По всему видно, что тема здорово заинтересовала Кульского. Становится приятно, что преклонные годы не уменьшили интерес к предмету основоположника украинской науки о технологии воды. Наконец, примерно через полчаса, академик иссякает и говорит: - Коллега, ваша работа меня весьма заинтересовала. Заходите ко мне завтра-послезавтра, поговорим подробнее! И несколько упреждая события, обращается к членам совета: - Хорошая работа, буду голосовать "за"! Заседание выкатывается на наезженную колею, и после оглашения отзыва ведущего учреждения заскучавший Кульский, заглядывая в шпаргалку, оглашает: - Слово предоставляется научному руководителю. Ученая секретарша, приникнув к уху академика, что-то шепчет. Тот, не выходя из скуки, спокойно сообщает: - Извините, научный руководитель - это я. Берет протягиваемую секретарем бумагу и, сменив очки, зачитывает свой отзыв. Защита завершается благополучно. После единогласного голосования я подхожу к ученой секретарше и, не желая вливать ложку дёгтя в успешную защиту, с возможной степенью интимности напоминаю, что согласно ВАКовскому положению руководитель работы не имеет права председательствовать на защите. - У нас все можно! - закрывает тему секретарша. И на здоровье. II Схожая ситуация. Докторская защита в институте общей и неорганической химии АН СССР. Первый оппонент академик Виктор Иванович Спицын, настолько знаменитый, что его портрет входит в комплект "Выдающиеся советские химики", выпускаемый издательством "Педагогика". Защита идет без колдобин и неожиданностей, и хочется спать. Члены совета зевают, широко и со вкусом. Для отзыва слово предоставляют академику. Спицын достает из пиджака сложенный вчетверо отзыв и приступает к чтению. Голос звучный. Артикуляция артистичная. Ударения аристократические. Но... постепенно в аудитории возникает настороженное недоумение, пожалуй, даже несколько скандализованное. Дело в том, что в отзыве время от времени звучат выражения: "как показано нами...", "мы изучили...", "нами установлено...". Нет же, академик вовсе не использует оппонентскую трибуну для популяризации своих достижений, но, похоже, говорит от лица защищающегося. Ничччего не понятно. Наконец, кто-то сметливый берет со стола том диссертации, открывает его - и оказывается, что оппонент слово в слово зачитывает выводы, написанные диссертантом. Загадка проясняется до обидного тривиально. Для сокращения и рационализации труда Виктор Иванович отчеркнул в диссертации выводы и попросил машинистку перепечатать, что она и сделала с необходимым тщанием. Члены совета и присутствующие ведут себя безукоризненно, примерно как в случае, когда оказывается, что у сановного старца не застегнуто то, что должно быть застегнуто: то есть видят, но не замечают. Защита заканчивается благополучно. После оглашения результатов, как водится, небольшая толпа окружает свежеиспеченного доктора, поздравляет и, натурально, любопытствует: - Ты что, отзыва перед защитой не читал? - Читал, конечно, сам его перепечатал и дал ему подписать. Он еще благодарил. - ??? - А на защиту прихватил старый вариант. Такая вот незадача! - Плюнь, какое это имеет значение?! В самом деле, какое это имеет значение. III Чехов писал в одном из писем к брату Александру, что для изображения лунной ночи нет необходимости тратить страницы текста: достаточно написать о горлышке разбитой бутылки, которое отсвечивает светом луны... Для того чтобы почувствовать эпоху и одного из ее представителей, в данном случае достаточно привести один эпизод из докторской химической защиты, состоявшейся в сельскохозяйственной академии на рубеже 50 - 60-х. Диссертант - доцент М., подержанный, даже слишком, мужик. Столь солидный возраст объясняется тем, что свои лучшие годы, пришедшиеся на середину 30-х годов доцент потратил на писательство. Творчество его сводилось к многочисленным письмам, адресованным единственному адресату - понятно, какому. Результатом же этих эпистолярных усилий стали десятки посадок. На одном из плакатов, развешенных для защиты, красуется надпись: "Данные Вальдена (ФРГ), данные автора (СССР)" Слово "ФРГ" написано черной тушью; страна, имеющая счастье числить своим гражданином доцента М., - красной. Кровь замученных? IV

Защита в Ростове-на-Дону. Оппонент по кандидатской диссертации хороший химик Андрей Георгиевич Бергман, многочисленными женитьбами вынесенный из Москвы и обретающийся в этом городе. Я - второй оппонент. Жду личного знакомства с коллегой с интересом. Но коллега запаздывает. Впрочем, защиту начинают, так как знают, что Андрей Георгиевич никогда не поспевает ко времени, а отзыв приносит прямо на защиту. Вот уже диссертант завершил доклад, вот уже исчерпались вопросы, зачитан отзыв ведущего учреждения и... И тут, слава Богу, вбегает, запыхавшись, Бергман. Не успел он отдышаться, как ему предоставляют слово. Профессор распахивает объёмистый баул, долго роется в его недрах, наконец, извлекает отзыв и приступает к чтению. Но его тут же останавливают, так как выясняется, что Бергман выудил отзыв на другую работу. Андрей Георгиевич снова погружается в портфель, на этот раз уже надолго. Когда он выныривает на поверхность, видно, что отзыв, если таковой и существовал, не обнаружен. Диссертант бледнеет. Бергман смущен. Присутствующие заинтригованы. Председатель озадачен. Первым приходит в себя Бергман. Он берет со стола диссертацию, раскрывает ее и спокойно, абсолютно спокойно, объявляет: - Отзыв о диссертации, представленной на соискание... Работа... посвящена... Она состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов и выводов. И так далее, что называется, с листа, явно импровизируя, оглашает отзыв. И даже умудряется подпустить пару-другую замечаний. Публика встречает экспромт одобрительным гулом. Дело, в общем, незаконное: отзыв должен быть представлен в совет дней за десять до защиты. Ладно, пусть не за десять. Но должен быть хотя бы написан. Но кто будет омрачать защиту из-за пустяка? Пустяк - он и есть пустяк. V

Защита у нас, в КПИ. Бенефициант - многолетний декан Ралко. Для усиления позиции был ангажирован сам Николай Васильевич Белов, прославленный кристаллограф. Предстоящей встречи с классиком жду с понятным интересом. Не разочаровался. Худенький, невзрачный академик, когда ему предоставили слово, вышел к председательскому столу, надел и тут же снял пенсне, сильно задрал голову вверх и, крепко зажмурив глаза, сказал: - Я вчера вечером в поезде в "Journal of Geology" прочитал статью Смайлса о магмообразовании и должен доложить вам, уважаемый председатель и остальные уважаемые, что это - совершеннейшая чушь. Далее на протяжении примерно получаса Белов с блеском и вдохновением размазывал Смайлса по замызганной стене малой химической аудитории, причем, судя по всему, справедливо. Покончив со Смайлсом, корифей открыл глаза, придал голове нормальный угол по отношению к туловищу, надел, а затем снял пенсне и отправился на место. - А как же диссертация? Ваш отзыв, Николай Васильевич? - оторопело остановил академика председатель совета. - Какая диссертация? - не понял Белов. - Ах, диссертация! Так я же вам все написал. Сел и зашептал что-то про себя, очевидно, добивая беднягу Смайлса. Мне академик понравился чрезвычайно. VI

Приглашен оппонентом в МГУ. Диссертация по радиохимии. Диссертант - китайский аспирант. Руководитель - Андрей Николаевич Несмеянов. Время - конец 60-х или начало 70-х. Приезжаю в день защиты, прихожу на кафедру и застаю обстановку скандала. Дело и впрямь заковыристое. Накануне, как водится, назначен репетиционный прогон защиты. Кафедральный люд собирается в аудитории и с недоумением, граничащим с ужасом, видит, что на каждом плакате, подготовленном для защиты, яркой красной тушью выведено: "Долой советский ревизионизм!" (Напоминаю, что это были годы пика разногласий между СССР и Китаем. Не знаю точно, чего они там не поделили.) Китаец знал, что делал. Ему после защиты возвращаться на родину, а там с него спросят, сколь активно он отстаивал платформу родимой партии, которая, понятно, куда важнее, чем измеренная с помощью меченых атомов упругость паров молибдена. Аспиранта урезонивали долго, но безрезультатно. Впрочем, результат был, и даже не один: сердечный приступ у Несмеянова и отмена защиты. С тем китаец отбыл, так кандидатом и не став. Обидно. Тем более что его, как и других обучавшихся у нас китайских студентов и аспирантов, все равно забили, изгоняя в фильтрационном лагере советскую ревизионистскую заразу. VII

На кафедру для отзыва в качестве ведущего учреждения поступила диссертация по коллоидной химии. Работа выполнена в Одессе. Посвящена золям гидроксида железа. Принимаюсь читать. На одной странице: "при нагревании образуется раствор интенсивно коньячного цвета". Через несколько страниц: "после чего отфильтровывают маточник слабо коньячного цвета". Еще: "...изменяет цвет с зеленого на коньячный". И перед самыми выводами - неожиданное: "...выпадают кристаллы цвета свежего пива". Дал положительный отзыв. Замечание: при обозначении цвета автор пользуется негостовской терминологией. Автор - натура несомненно художественная. Поэтому и сопьется. |

Коньяк |

|

КОЕ-ЧТО ХИМИЧЕСКОЕ |

|

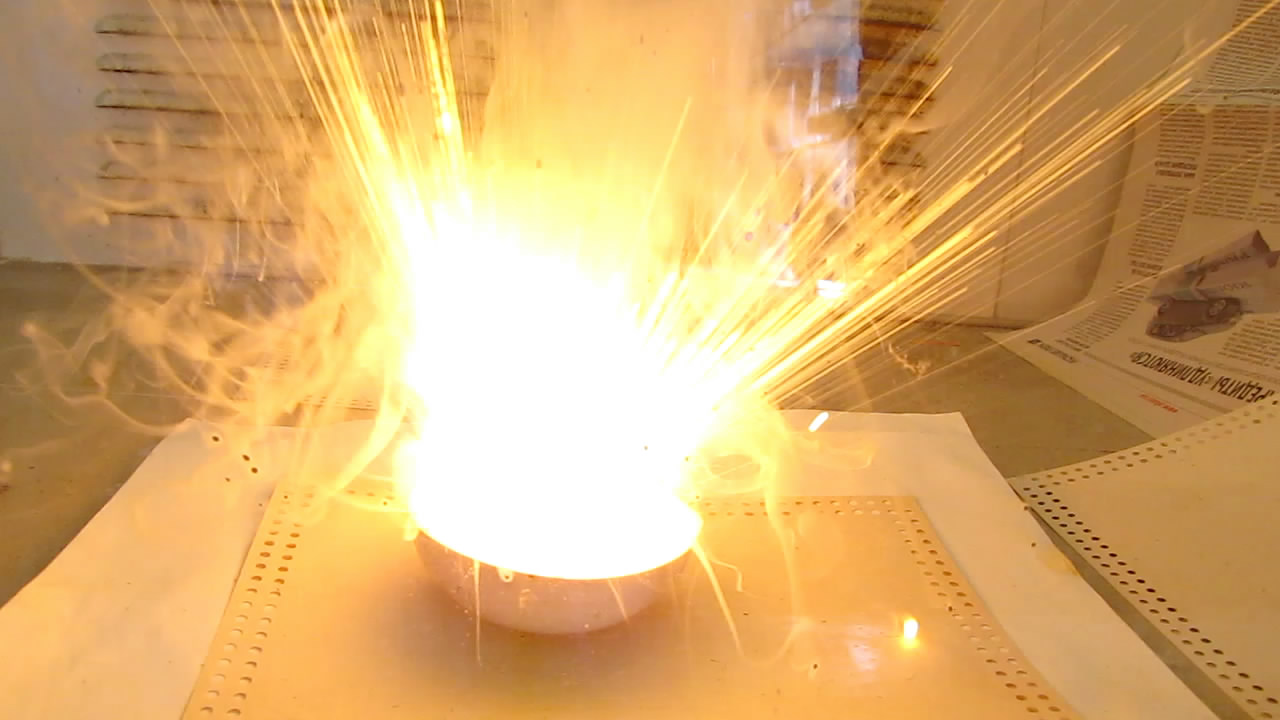

Реактив фирмы "Кальбаум" 1945-й год. 86-я средняя мужская школа г. Киева. Седьмой класс. Начинаем изучать химию. Преподаватель - Вениамин Иосифович Перельман, именуемый в просторечье Виньйосичем и добродушно отзывающийся на это обращение. Рост - метра полтора, масса - соответствующая, сильно хромает: последствия фронтового ранения. Человек редкой доброты, которую он камуфлирует свирепой миной, всеми, и им в первую очередь, игнорируемой. Отступление. Где-то в конце 60-х годов, уже в ранге профессора, читаю лекцию учителям города. Спустя какое-то время после начала мой голос стали сопровождать какие-то непонятные звуки: оказывается, в третьем ряду всхлипывает Виньйосич, расчувствовавшийся оттого, что из брошенного им в ниву образования семени взошли не только сорняки. Прерываю лекцию, иду к своему первому учителю химии, и под аккомпанемент растроганного сморкания пожилых учительниц мы обнимаемся и целуемся. Однако наши отношения не всегда были такими идиллическими. Все четыре года, пока мы учили химию, у меня в классе была непременная общественная обязанность - сводить до минимума время, отводимое на опрос. Достигалось это примитивным но весьма действенным способом. Возникая в двери (собственно, вначале появлялся поднос, на котором Вениамин Иосифович носил немудреный реквизит для демонстрационных опытов, а уж затем возникала отнюдь не богатырская фигура химика), Виньйосич, не успев поздороваться, упреждал: - Фиалков, нет вопросов! - А вот и есть вопросы, Виньйосич! - А я тебе говорю - нет вопросов! - Как же нет, когда есть! - Фиалков, ты у меня, как пуля, вилетишь! Диалогом удавалось стравить несколько минут, тех самых, за которые пару страдальцев, ничего против Виньйосича не имеющие, но химию ненавидящие, так сказать, имманентно, избегали неминуемых двоек. Но все это было потом, а в 45-м году, приступив после четырехлетнего военного перерыва к учительству, Вениамин Иосифович сильно переживал из-за того, что самую вещественную из наук, химию, он должен иллюстрировать только доской и мелом (через много лет у Нернста я прочел определение - "Kreidchemie" - "меловая химия"). В тот первый послевоенный учебный год все химическое достояние Виньйосича составляла подобранная где-то в Германии банка с каким-то индикатором фирмы Кальбаум. Для школьной химии эта роскошь была ни к чему. То есть, может быть, и пригодилась бы, но много ли радости от зубочистки из пера колибри, коли на обед и хлеба-то нет? Тем сильнее обрадовался учитель, когда я с помощью отца раздобыл и принес в пробирке с керосином около грамма металлического калия. Виньйосич сразу засуетился и объявил по этажам, что завтра всем классам, от седьмых до десятых, надлежит собраться в нашем 7-м "Б", чтобы созерцать впечатляющий опыт взаимодействия щелочного металла с водой. Насчет впечатлений Виньйосич не обманул. Хлеба в том 45-м было мало. Тем больше мы любили зрелища. Поэтому назавтра в нашем классе собралось около сотни послевоенных переростков. Сидели на полу. На партах. На плечах тех, кто сидел на партах. На плечах тех, кто сидел на плечах тех, кто сидел на партах. И так далее - лишь чуть не доставая до потолка. Виньйосич с волненьем артиста, взял принесенную из дома суповую тарелку с водой, пинцетом захватил калий и перестал дышать. - Не видно!!! - заорала колышущаяся гроздями рук и ног пирамида. Виньйосич поискал, что бы такое подставить под тарелку, и приспособил для этого неразлучную банку с кальбаумовским индикатором. Затем разжал пинцет, калий упал в воду и юрко забегал по её поверхности, полыхая фиолетовым огоньком. Желая порадовать педагога своим удивлением перед волшебным миром химии, сборище извергло стоустый вопль, под напором которого выделяющийся из воды водород перестал, по-видимому, диффундировать в воздух - если только то, что составляло атмосферу 7-го "Б", можно было обозначить этим термином. Тем не менее, водород, изловчившись, нашел-таки необходимую треть кислорода и взорвался, разнеся вдребезги банку с индикатором. Башня свидетелей торжества законов химии с радостными кликами развалилась, её составляющие перемешались с пылью реактива, и после небольшого радостного переполоха обнаружилось, что все и всё перемазано в добротно-изумрудный цвет. Всемирно известная фирма оправдала свою репутацию. Отмыть индикатор водой оказалось невозможным. И спустя полчаса торговки соседнего со школой бессарабского рынка, удивить которых чем-либо было трудно, оторопело матерились и крестились, созерцая отару ярко-зеленых огольцов, низвергающихся вопящим потоком вниз по Кругло-Университетской. Когда я, пугая прохожих футуристической физиономией, прибежал домой, мама заплакала и сказала, что она знала, что ЭТО плохо кончится - у маминого "ЭТОГО" конец всегда был скверным, - и принялась отдраивать меня дефицитным стиральным мылом. Но фирма Кальбаум не зря брала деньги за свою продукцию - чем больше мыла на меня расходовалось, тем интенсивнее я изумрудел: индикатор углублял окраску в щелочной среде. Вечером отец быстро навел порядок, протерев меня тряпочкой, смоченной в уксусе и вернув меня тем самым в белую расу. Но из всех родителей позеленевших учащихся 86-й химиком был только мой отец. Поэтому, придя на следующий день в школу, я увидел ее в осаде взволнованных мамаш, каждая из которых держала за руку пронзительно зеленого отпрыска. Родительницы не скрывали желания линчевать Перельмана здесь же, в школьном дворе, причем немедленно. Чада же, напротив, не скрывали глубокого удовлетворения от события, сулящего, по меньшей мере, несколько дней воли и развлечений. Кровожадность родительского корпуса усугублял сам мечущийся Виньйосич, который, к сожалению, не знал, как укротить хитрый немецкий индикатор. Когда несколько лет спустя я прочитал слова Менделеева о том, что нет ничего практичнее хорошей теории, то мне, прежде всего, вспомнилась история с реактивом фирмы Кальбаум. Воздвигнувшись над неорганизованной толпой, я поведал ей рецепт обесцвечивания и тут же убедился - в первый, но далеко не в последний раз, - что пророков в своем отечестве не привечают. Мамаши дружно пообещали, что они, конечно, попробуют сбрызнуть сыновей, как подзабытую в те времена селедку, уксусом, но если это не поможет и выяснится, что химик заразил сыночков неведомой хворобой, то они вернутся, чтобы расправиться и с тщедушным учителем, и этим паршивцем, который их дурит... ...Еще раз восхищусь фирмой Кальбаум: когда перед праздниками мы мыли в классе полы, то и три года спустя разлитая вода становилась ярко-зеленой, вызывая у моих одноклассников если не любовь к химии, то, во всяком случае - уважение. |

Калий и азотная кислота |

|

Теория валентности, или интерес в казенном доме

Году в 62-м или 63-м, придя в редакцию "Украинского химического журнала", чтобы оставить рукопись статьи, я увидел сидящего там в одиночестве ответственного редактора - академика украинской Академии Анатолия Кирилловича Бабко, одного из самых видных аналитиков страны. Академик находился в состоянии, представляющем собою сложный коктейль из задумчивости, раздражения, недоумения и растерянности. Положив на стол секретаря редакции статью, я вознамерился, было уходить, но был остановлен:- Прочитайте! - протянул мне академик листки. Я взял неряшливые страницы, напечатанные на какой-то явно древней машинке, и посмотрел на заголовок. Статья называлась "Новая теория строения материи". Автор - учитель труда одной из киевских школ. Дело понятное. Такие ниспровергатели основ вечно преследуют институты и редакции проектами вечных двигателей и схемами строения Вселенной. Пожав плечами, я взглянул на Анатолия Кирилловича, не понимая, чем могло его озадачить творение очередного доморощенного гения. - Прочитайте! - еще раз повторил редактор. Прочитал. Автор утверждал, что им доподлинно установлено: атомы химических элементов в нейтральном состоянии представляют собою маленькие жёсткие шарики. Вступая в химические реакции, они начинают обтёсывать друг друга, приобретая число граней, равное валентности элемента. Одновалентным водороду, натрию и фтору учитель труда, обнаруживая хорошую фантазию, приписал форму ленты Мёбиуса. Закончив чтение, я с доступной мне выразительностью указал перстом на корзину для бумаг, стоявшую возле редакторского стола. - В корзину, говорите? - внезапно возбудился ответственный редактор. - Тогда почитайте вот это! - протянул он мне две бумажки. На первой из них под шапкой "Секретариат ЦК КПСС. Канцелярия" было начертано примерно такое: "В ЦК КПУ, отдел агитации и пропаганды. Направляем Вам статью имярек "Новая теория строения материи" и предлагаем решить вопрос о целесообразности ее публикации на страницах какого-либо из республиканских периодических изданий". На второй бумаге под шапкой "ЦК КПУ Отдел науки" значилось: "Ответственному редактору "Украинского химического журнала" академику А. К. Бабко. Отдел науки ЦК КПУ считает целесообразным опубликовать прилагаемую статью в вашем журнале, снабдив ее по усмотрению реакции примечанием "В порядке дискуссии" ". - Что у этого типа ТАМ, - возвел я очи горе, - рука? Анатолий Кириллович пожал плечами. - А если им разъяснить? - предложил я. - ИМ?! - горестно усмехнулся академик с интонацией, которая тянула лет на пять со строгой изоляцией. - Но ведь журнал станет посмешищем, если такое напечатать! - озвучил я очевидное. Анатолий Кириллович сокрушенно качнул головой в сторону сопровождающих статью директив. - А вы с автором беседовали? - полюбопытствовал я. - Беседовал... Он еще следующий опус готовит о том, что вкус соединений зависит от степени заостренности граней. - Может, я попробую с ним поговорить? - предложил я свои услуги в этой цугцванговой ситуации. - Не поможет... - затравленно спрогнозировал академик. - Поможет! - самонадеянно заверил я, решив про себя, что не родился еще учитель труда, с которым нельзя было бы столковаться с помощью бутылки. - Попробуйте... - дал разрешение Анатолий Кириллович на акцию, вложив в согласие максимум скепсиса. На следующий день я поехал в одну из окраинных школ Киева и, разыскав учителя, сразу понял, что моя миссия обречена на провал. Потому что увидел перед собою человека с глазами ультрамариновой голубизны, в которых светились неукротимый порыв к Познанию Мира и Вера в возможность этого Познания. Стало понятно, что такой грубый инструмент, как бутылка, в данном случае не просто неуместен - оскорбителен. Доказывать подобным фанатикам абсурдность их построений безнадежно - это, впрочем, было ясно еще до встречи с ниспровергателем. Оставалось одно: играть с новатором на его поле в его же игру. - Статья ваша очень интересна! - заявил я ниспровергателю с убежденностью, которая должна была снять любые подозрения моего собеседника в подвохе. - Настолько интересная, что мы должны сделать все, чтобы ваше открытие стало достоянием Родины. И её гордостью. Навсегда. Вы, конечно, уже направили заявку на открытие в Комитет по делам изобретений и открытий? - Н-н-нет... - удивился учитель труда. - А зачем? - Как - зачем?!! - удивился я, вложив в восклицание как можно больше испуга. - Ведь если это напечатают, а у вас не будет диплома об открытии, то американцы это в пять минут присвоят себе. И все уйдет к ним. - Что же делать? - всполошился учитель труда. - Не-мед-ленно заберите статью из журнала и посылайте в Москву, в Комитет! - решительно порекомендовал я, подло спихивая моего клиента другим инстанциям. - Когда же получите диплом, то немедленно - к нам, напечатаем сейчас же. В другой журнал не отдавайте. И запомните: пока не получите диплом, никому не слова - шпионов-то сколько - сами понимаете. - Спасибо! - проникновенно поблагодарил учитель меня, Иуду. - Конечно, это правильно. А, скажите, денег мне за открытие дадут? - Дадут, - с готовностью посулил я, быстро теряя в уважении к самородку. - Уж очень они мне нужны! - страстно заверил собеседник. - Тогда я смогу, наконец, построить микроскоп. - А зачем его строить? - удивился я. - За те деньги, какие вам отвалят за открытие, вы сможете купить любой микроскоп. - Любой? - снисходительно улыбнулся учитель труда моему невежеству. - Нет еще такого микроскопа, в который можно рассмотреть атомы. А я такой построю обязательно! - заверил он и показал две хороших честных рабочих руки. - Да, кстати, - спохватился новатор. - А какой из атомов легче всего рассмотреть в микроскоп? - Уран, конечно, а еще лучше плутоний, - посоветовал я и удалился. Вернувшись в редакцию с благой вестью и застав там на этот раз только ответственного секретаря Савелия Исааковича Спивака, сообщил ему о своей виктории, которую мы тут же отметили неизрасходованной бутылкой. И смеялись. Нам было весело. Но не зря, ох, не зря излагает на запредельных нотах певец Градский, что ничто в этой жизни не проходит бесследно. Через год-полтора, когда я уже забыл об этой истории, которую посчитал забавной, не более, ночью (!) раздался телефонный звонок. Голос, в котором металла было больше, чем в домне, сообщил, что говорят из республиканского Комитета государственной безопасности. И Комитету крайне нужно, чтобы я сейчас, именно сейчас, в половине третьего ночи к ним пожаловал, и что машина за мной уже выехала. Времена были, конечно, не те, что лет 30 назад. Но от этой конторы никто никогда ничего хорошего не ждал. Поэтому я стал одеваться, размышляя о том, следует ли мне прихватить с собой зубную щетку и бельишко. Извинения приехавшего за мной майора мало успокоили, ибо из самиздата все мы были хорошо знакомы с оттенками и подоплёками гебистского политеса. По прибытии в хорошо знакомое киевлянам здание на улице Владимирской я был введен в скучную комнату, где восседал некто в партикулярном, поздоровавшийся со мной весьма прохладно - чтобы не сказать холодно. Стало зябко. В тягостном молчании прошло минут пять, но тут дверь отворилась, и в комнату вошли двое: конвоир и некто, державший руки за спиной, в котором я признал создателя нового учения о строении материи. Я недоуменно на него уставился. - Вы встречались когда-нибудь с этим человеком? - со знакомыми по революционным фильмам модуляциями осведомился у меня хозяин кабинета. Я подтвердил, что да, встречался. - А ты этого человека знаешь? - показал на меня гебист. Учитель труда утвердительно кивнул. - Тогда назовите его фамилию! - предложил дзержинец учителю. Новатор, понятно, ответил, что не знает. Не знал, естественно, его реквизитов и я, так как, конечно, успел позабыть фамилию, значившуюся в статье и сопроводительных бумагах. Я ожидал, что хозяин сейчас станет обличать нас в запирательстве, но он бросил конвоиру: - Уведите! - и только когда за учителем затворилась дверь, предложил мне сесть. - Откуда вы знаете об уране и этом, как его ...плутонии? - огорошил меня начальник странноватым - назовём это так - вопросом. Я помолчал, не зная, что ответить. - Это с вашей подачи он ходил по киевским научным учреждениям, пытаясь выяснить, работают ли они со стратегическими материалами? Я сразу пошел "в сознанку" и с возможной краткостью описал чекисту историю нашего знакомства и признал, что действительно в конце нашего разговора, состоявшегося весьма давно, упоминал об уране и плутонии. - Вот именно это меня и интересует, откуда вам стало известно об уране и плутонии! - объяснил гражданин начальник причину любопытства к моей особе. - Из книжек... Книжек?! - насторожился гебист. - Каких это еще книжек? И как они к вам попали?? Тут уже настала очередь дивиться мне: - Таких книжек много, а как они ко мне попали, и не упомню. - А тех, кто вам их передал тоже подзабыли? Это кафкианство начало меня раздражать, и хотя в этой конторе давать волю эмоциям вроде бы не стоило, осведомился раздраженно: - Вы можете пояснить, что вам надо? - НАМ, - многозначительно выделил начальник местоимение, - НАМ надо знать, каким образом просочились в население сведения об уране и этом... как его, плутонии. - Сведения об уране и плутонии, - сказал я с понятным облегчением, - могли просочиться в население, например, через учебник Некрасова. - Некра-а-асова? - с радостным сарказмом протянул гражданин начальник. - Некра-а-асова? А Пушкин об этом ничего не писал? И до этого первого общения с чекистами я предполагал, что в этом ведомстве сидят не сократы и спинозы. Но радости от того, что гипотеза подтвердилась, не ощутил... Меня быстренько отвезли домой и привезли обратно с "Курсом общей химии" Б. В. Некрасова издания 1954 года. Под бдительным оком чекиста написал объяснение о том, что об уране и плутонии я узнал из этого учебника, а именно из текста на страницах 588-599 и 588-590. После чего был отпущен. Судьба новатора-самородка мне неизвестна, но хочется думать, что не посадили. Хотя?.. Рассказывал затем эту историю друзьям. Они смеялись. Смеялся, конечно, и я. Последним ли?.. |

|

|

Камешки из химико-мемуарной мозаики

I

Когда на втором курсе мы отрабатывали лабораторию качественного анализа, то в дополнение к доставшемуся от предыдущих курсов щелочному методу (подглядывать в щелочку, когда преподаватель смешивает в задачной колбе катионы и анионы) мы добавили еще ряд своих: Капельный (он же солевой) метод: завалив в шестой раз задачу, громко зареветь, вследствие чего обладающий даже минимальной интеллигентностью преподаватель сразу ставит зачет. Метод хорош, но не универсален, ибо может употребляться только женским полом. Метод "на холоду": воспользовавшись тем, что лаборатория качественного анализа находится на первом этаже, в то время как преподаватель в своем закутке готовит тебе задачу, выбежать во двор и прильнуть к окну. "По Фингеру": вложить палец (по-немецки Finger - палец) в рот и высосать ответ. "По Стелю": взять с потолка (по-украински - стеля). Оба метода давали неплохие результаты чаще, чем можно было бы представить. "Роданидный" метод: плюнуть и отправиться в кино (в слюне содержится некоторое количество роданида). "Контактный" , он же "халатный" метод: воспользовавшись тем, что преподаватель отправился в буфет, подбежать к брошенному им на стул халату, залезть в карман и вытащить записную книжку. Наконец, метод, доступный только натурам безусловно и категорически артистичным: заваливая задачу, притворяться идиотом, желательно клиническим, и делать это до тех пор, пока преподавателю не станет ясно, что единственный выход - поставить этому дебилу зачет. Название метода приводить не стоит. Очень уж любопытствующие могут определить это название, проделав несложную, без наркоза, хирургическую операцию со словом "потенциометрический"... II

1953-й год. После четвертого курса прохожу практикум на Славянском содовом комбинате, на который нас, университетских, неизвестно зачем послали. Цех каустика (едкого натра). Однажды в конце смены всех, в том числе и нас, сгоняют, на профсоюзное собрание цеха. Начальник цеха в выражениях, которые свидетельствуют об отсутствии у него дипломатического образования, кроет коллектив, а пуще главного технолога. Оказывается, ОТК стал часто браковать конечный продукт из-за повышенного содержания в нем соды. - Причем не понятно то, - волнуется начальник цеха, - что брак идет неравномерно по сменам. В одной смене все в порядке, а потом другая смена через каких-нибудь часа четыре гонит брак. Начальники смен, бия себя по негнущимся спецовкам, заверяют, что всё выполняют, не отходя ни на миллиметр от буквы и духа регламента. Оратор, подгоняемый крутыми репликами главного инженера, по-пролетарски доходчиво разъясняет, что будет с теми сменами, которые будут катить брак. С тем и расходимся. На следующий день я обратил внимание на уже примелькавшуюся картину. Лаборантка цеховой лаборатории Людочка, сильно влиявшая на производительность труда халатиком, на котором была лишь одна не всегда застёгнутая пуговица, набирала в ковшики пробы расплавленного каустика и останавливалась у соседнего участка. Причина задержки - аппаратчик Федя, с которым Людочка начинала привычную игру: Федя пытался ее ущипнуть, где пораспахнутее, а Людочка, держа в каждой руке по пятку джезв с раскаленным расплавом, увертывалась. Игра нравилась обоим и длилась минут сорок, пока Федя с сожалением не принимался за выпуск очередной порции плава. Я же взятые в лаборатории бюкс с притертой крышкой и ковшик для забора расплава заполнял выходящим из аппарата плавом. Через промежуток времени, равный примерно времени игрищ лаборантки с аппаратчиком, я отправляюсь в лабораторию и оттитровываю содержимое на соду. Результаты оказываются разительными: в бюксе 0.3%, в ковшике - 1.7 %. Удивляться нечему: участок Феди находится аккурат над котельной. Тут же оформляю рационализаторское предложение: забор плавов проводить не в ковшики, а в бюксы. Рацуху горделиво подкрепляю уравнением: NaOH + CO2 = Na2CO3..

Через полгода за рацпредложение получаю по почте перевод на 600, понятно, дореформенных рублей. Редко когда мне удавалось в жизни так легко зарабатывать деньги. III

1956 год. В лаборатории бывшего Силикатного института, а ныне силикатного корпуса Киевского политехнического института гоняю термостаты: заканчиваю эксперимент по кандидатской. Поздний вечер - близко к полуночи. В корпусе, кроме меня, только дежурный в вестибюле. Стук в дверь и в лаборатории появляется майор. Вид у офицера сильно загнанный и удрученный. Не очень удивляюсь, так как уже бывало, и не раз, что вечерами ко мне жаловали всякие личности с просьбами о спирте. И действительно - майор с отчаянием и мольбою восклицает, почти кричит: - Умоляю - выручите!! Видать, служивому здорово захотелось выпить. В таких случаях грешно отказывать, и я тянусь к бутылке со спиртом. Но тут майор выдает нечто совсем неожиданное: - Пожалуйста, мерную колбу на пол-литра! - ??? Черт знает что: полночь... майор... мерная колба... Однако визитер тут же словоохотливо рассеивает мое недоумение. Мистика объясняется прозаически просто. Офицер прибежал ко мне с расположенной рядом, через два дома, колбасной фабрики. Работа у него такая: раз в неделю он специальным самолетом из Москвы прилетает в Киев на колбасную фабрику N 4, где готовят для Хрущева знаменитую в свое время "домашнюю" колбасу. Майор обязан лично проследить за всем технологическим циклом, начиная от анализа свиной туши и кончая закладыванием залитых топленым салом кругов колбасы в кувшин. При этом на каждом из этапов проводятся необходимые исследования. И вот на одном из таких этапов сонная лаборантка роняет на пол единственную мерную колбу. Колба разбивается вдребезги вместе с майоровой карьерой, так как колбаса завтра утром должна быть на столе генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, а без сертификата кремлевская обслуга колбасу к хрущевскому завтраку не допустит. Спасаю Майорову судьбу. Таких преданно устремленных на меня очей мне в моей жизни более уже никогда видеть не доводилось... IV

60-е годы. Однажды вечером меня истерическим звонком вызывают в Минск: на заводе, где внедрена наша технология, военпред зарезал всю партию изделий. Вылетаю первым утренним самолетом, так как дело и впрямь нешуточное. Выясняется вот что. Накануне ночью в цех внезапно заявился военпред и, проверяя соответствие технологии регламенту, наткнулся на то, что в регламенте в перечне компонентов раствора написано "красная кровяная соль", а на банке реактива значится совсем другое - "железосинеродистый калий". Военпред остановил конвейер и зарубил недельную продукцию цеха, а с ней - планы и премии всего завода. Взор излагающего мне диспозицию главного технолога струится невыразимой тоской и не высказываемой, но легко читаемой клятвой больше никогда и ни при каких обстоятельствах не связываться с проклятыми химиками. Иду к военпреду, захватив две банки с реактивом от разных заводов, и показываю, что на обеих стоит одна и та же формула - K3[Fe(CN) 6]. - Что ты мне эти закорючки суешь?! - отшивает меня полковник. - Когда там не сработает, я им твои банки буду показывать? Похоже, что колонель по-своему прав. Но делать-то что-то нужно, и я иду в Институт неорганической химии к хорошо знакомому мне белорусскому академику Е. - Николай Федорович, - говорю я, - у вас есть именной бланк, где были бы обозначены все ваши регалии? Если есть, напишите мне, что красная кровяная соль и железосинеродистый калий [K1] это одно и то же. Николай Федорович смотрит на меня долгим сочувственным взглядом и предлагает мне отправиться к нему домой и отдохнуть. Поясняю ситуацию. Академик тут же принимается за справку, но пишет ее долго, так как его сотрясают приступы хохота. Заверяю справку печатью в канцелярии института и несу ее к военпреду. Прочитав, тот кладет ее в одну из папок и удовлетворенно говорит: - Совсем другое дело, а теперь и выпить можно! Отчего же нельзя?.. V

Первая половина 70-х. В ленинградском отделении издательства "Химия" готовится к выходу моя книга. Перед самым подписанием книги в печать меня вызывает издательский редактор и просит срочно исправить некоторые выражения, которые отметил цензор Главлита. Из того, что не понравилось цензору, запомнил: "...сдвигается вправо...", "...производство энтропии неуклонно уменьшается..." Слова же "неустойчивое равновесие" и вовсе были подчеркнуты, а на полях стоял восклицательный знак. Пришлось исправлять, так как редактор сказал, что с этой конторой спорить бесполезно. Не помню где, кажется, у Корнея Чуковского читал о притеснениях и самодурстве петербургской цензуры начала века. Детский сад. VI

Читая статьи в научной периодике, можно подчас узнать неожиданное. Еще в 50-х годах я заинтересовался статьями югославского химика Панте Т-ча, человека немолодого. В начале 50-х среди его соавторов в статьях появилась некая Милица Л-р. Прошел год-полтора, и новая серия статей вышла под авторством "Панте Т-ча и Милицы Т-ч", а спустя пару выпусков журнала авторами уже значились "Милица Т-ч и Панте Т-ч". Увы, скоро это соавторство прекратилось, ибо в очередной совместной статье после имени Панте Т-ча стоял трефовый туз, что в западной научной периодике означает перемещение автора работы в мир иной. Следующая статья этого цикла была подписана лишь одной Милицей Т-ч, после чего имя мадам в югославском журнале более не появлялась. Всплыла она года через три в Канаде, где начала печататься с маститым химиком R.G-I. Надо полагать, что Милица была хороша собой и умела этим обстоятельством распоряжаться. Так или иначе, но тандем "R.G-i and Milica T-ch" с непостижимой для пуританской Канады скоростью трансформировался в "R.G-i and Milica R.G-i". Стоит ли говорить, что еще через год-полтора уважаемый R.G-i составил компанию П.Т-чу? Вдова же исчезла с химического горизонта и больше не печаталась. А может быть, еще раз сменила фамилию? Хороша эта история еще и тем, что ее можно обрамлять в различные интонации: нравоучительные, назидательные, юмористические, можно даже подпустить легонькую скабрезинку... VII

Где-то в конце 60-х сумеречные головы из украинского Минвуза, ошалев, решили, что вузы должны представлять им для утверждения планы научной работы. В один прекрасный день был вызван к ректору Плыгунову, который, недоуменно пожимая плечами, сказал: - Нич-ч-ч-его не понимаю. Все химические темы, кроме одной, в Министерстве зарубили. Чем они могли им не понравится - ума не приложу. И чем утвержденная тема лучше других? Поезжай туда и выясни, какого рожна им надо. Поехал. Химией в Управлении научных работ Министерства ведал какой-то хрыч, судя по кашляющему мату, которым он перемежал каждое слово - отставник, а по ниспадавшим брылам, которые вызвали бы бурное восхищение в правлении клуба собаководов - бывший полковник, не меньше. Я расстелил перед ним простыни с научной тематикой и полюбопытствовал, чем понравившаяся Минвузу тема отличается от остальных, отвергнутых. - Ха! - усмехнулся хрыч моей непонятливости. - Смотри! - ткнул он щербатым ногтем в утвержденную тему, - читай: "Комплексные соединения меди с моноэтаноламином". Понял: комплексные! Партия как учит нас? Комп-лек-сно подходить к решению задач. Вот и подходите! VIII

В начале 70-х внедряем на одном из украинских заводов технологию получения цианата натрия (не путать с цианидом!) высокой степени чистоты. При лабораторных исследованиях выяснилось, что для перекристаллизации продукта подходят только: а) метанол; б) этанол; в) ацетон. При разработке же уже непосредственно заводских регламентов оказалось, что против "а" категорически возражает санэпидстанция; на "б" накладывает табу милиция (кражи спирта и обратно же - пьяные эксцессы); наконец, "в" отвергает пожарная инспекция. Таким образом, упало и пропало все - и на трубе, пардон, в реакторе не остается ничего. Грустно совещаемся в кабинете директора, обсуждая все тот же вопрос: "что делать?" - Да, - вдруг спохватывается директор, - а у Петровича, как я помню, ацетон цистернами льется. Тут же с главным инженером отправляемся к Петровичу - директору соседнего завода. Веселый крупнотоннажный Григорий Петрович улыбается и говорит: - Чего ж соседям совет не дать? Дам, и даже без бутылки, хотя с бутылкой оно будет ядренее. Вы, дурни, в регламенте, который пожарникам сунули, так, конечно, и написали - ацетон? - А что ж еще писать? - недоумеваю я. - Ди-метил-кар-би-нол!!! - отчеканивает Петрович (название того же этанола, исходя из химической структуры) [K2]. - Ну и что с того? - замечаю я снисходительно. - Что в лоб, что по лбу!.. - Дурень, он дурень и есть! - необидно, даже ласково бросает мне директор. - Это для тебя одно и то же. А у пожарников в их списке никакого диметилкарбинола на дух не значится. - Ну, вы даете! - восхитился я и польстил: - Сразу видно, что по органике в институте пятерку не зря получали. - Ага, - согласился Петрович. - Не зря. Только я окончил техникум гостиничного хозяйства. IX

Не так давно мне довелось ознакомиться с оригиналом доноса доцента нашего института Н., посланного в 1937 году в НКВД. Жертвой оказался заведующий кафедрой профессор HAT, один из ярких представителей отечественной аналитической химии. Доцент сообщал, что принадлежащий перу HAT учебник по весовому анализу нашпигован хулиганскими антисоветскими выпадами. Донос был отнюдь не голословен. Доказательством служила фраза: "Это снижает точность анализа литиевых и натриевых сплавов, увеличивая как азотные, так и кислородные загрязнения". Доносчик предложил чекистам прочитать первые буквы, начиная со слова "снижает" и кончая словом "азотные". Профессор спасся, сбежав в 1937 году из Киева на Урал. Доцент Н. жил долго и умер в своей постели. |

|

|

ЗАРУБЕЖ |

|

Да, это был тот самый 1956-й год, когда совдепия окончательно смахнула с себя последние остатки топорного макияжа и явила миру свое злобно-тупое рыло, оккупировав Венгрию. Впрочем, моя поездка в Венгрию произошла ранее ноябрьских событий, в июне.

Туристская группа, отправившаяся из Киева в Венгрию, состояла из двадцати четырех украинских писателей и их жен. Попал я в эту группу, конечно, случайно. Прослышав где-то, что Облсовпроф начал заниматься заграничным туризмом, я на всякий случай подал заявление и скромную анкету (анкеты-фолианты для зарубежных вояжей появились позже, а лет через пять ввели и характеристики-рекомендации). Разумеется, ни малейшей надежды попасть в число счастливцев у меня не было. Но ведь выбрасывали же мы в свое время 30 копеек ради удовольствия ждать выигрыша "Волги". И тут мне в первый и в последний раз в жизни повезло в лотерейной игре. В одно прекрасное утро мне позвонили и спросили, могу ли я завтра, именно завтра, отбыть в Венгрию. Если да - то мне надлежит в течение часа внести в кассу деньги, а вечером явиться на собеседование. Вечером прояснилась причина столь неожиданного благоволения ко мне судьбы и туристского ведомства. Оказалось, что туристскую группу формировал Союз писателей, но, как это водится, в последний момент кто-то не смог поехать. А там - уж не знаю - то ли других претендентов не нашлось, что маловероятно, то ли судьба решила мне улыбнуться, но Облсовпроф брешь заполнил мною. Выехали мы на следующий день. Размещением в вагоне, как и всем остальным, занимался руководитель группы - секретарь парткома Союза писателей Герой Советского Союза, получивший Звезду где-то в партизанах. Беспрестанно поправляя клок волос, спадавший на не очень широкий лоб, начальник зычно командовал, перетасовывая из купе в купе смиренно молчавшую писательскую паству. В результате пасьянса, разложенного Героем, я очутился в купе на нижней полке. Соседкой по купе была весьма пожилая дама, которой начальник отвел верхотуру и которая оказалась писательницей Агатой Федоровной Турчинской. Я тут же, не испросив разрешения у Руководителя, предложил ей перейти вниз, на что она не без робости согласилась. То ли из-за не тривиального для широких кругов украинского письменства шага, то ли узрев во мне свежего слушателя, Агата Федоровна, не дав мне даже пристроить сумку, принялась рассказывать, зачем её на старости лет понесло в чужие страны. В отличие от ее беззаботных коллег Турчинскую влекло в Венгрию Дело. В те дни Агата Федоровна была поглощена сотворением либретто оперы "Милана", которую она писала для "гада Гришки". Столь нелестно писательница отзывалась о композиторе Григории Илларионовиче Майбороде - родном брате знаменитого песенника. "Гришка", твердо зная, что в классических операх главный герой должен кончить плохо (Радамеса замуровали, Герман закололся, Тараса Бульбу спалили...), вознамерился порешить героиню оперы Милану. Агата же, будучи, несмотря на преклонный возраст, решительной сторонницей соцреализма, считала, что в опере, как и в нашей жизни, все должно кончаться хорошо и ни за что не отдавала Милану садисту-композитору. Конфликт был перенесен в ЦК КПУ, которому, как известно, было дело до всего. Судьба полонянки решалась в сумрачном здании на Банковой, и Милане была дарована жизнь. Но для закручивания сюжета Турчинская посадила Милану в тюрьму, из которой под ликующие звуки духовых ее должна была вызволить армия-освободительница. Так вот, будучи, повторяю, последовательной соцреалисткой, Агата Федоровна должна была посмотреть и, так сказать, пощупать в натуре венгерскую тюрьму, именно венгерскую и никакую другую, ибо оперные события происходили в военные годы в той части Закарпатья, где орудовали усташи. Забегая вперед, замечу, что не успели мы выгрузиться на будапештском вокзале, как Агата стала приставать к каждому из зевак, которые столпились поглазеть на живописную группу украинских литераторов с женами и поклажей: - Скажіть, будь ласка, а як пройти до міських гратів? Зеваки жестами показывали, что они не понимают, о чем спрашивает у них почтенная дама. Все последующие дни начинались с того, что Агата бросалась к бледневшему от ее вида гиду с криком: - Благаю, поведіть мене до гратів! Вопль с каждым днем становился все отчаяннее, ибо время утекало, и Агата начинала подозревать, что она так и покинет Венгрию, не побывав в тюрьме. Письменство веселилось, вертя за спиной у бабушки пальцем у виска. Но смеяться последней было суждено все же Агате Федоровне. Как-то утром, несмотря на глухое, но упорное сопротивление письменства, группу приволокли в музей истории венгерского рабочего движения. И там - о счастье! - в экспозиции оказалась перенесенная из какой-то каталажки камера, в которой некогда сидел Матиас Ракоши. Бабушка, которой удача придала резвость, нырнула под шнур, уселась на нары, и сразу стало очевидно, что её отсюда не уведет даже спецотряд будапештской полиции. Но полиция занималась другими делами, и Агата Федоровна все последующие утра после завтрака брала свой внушительных размеров ридикюль и отправлялась вживаться в обстановку. На первую ступень своей будапештской карьеры я поднялся сразу по приезде - уже на вокзале. Нашу группу никто не встретил, хотя провожавшая нас в Киеве сотрудница "Интуриста" радостно уверяла, что послала в Будапешт две телеграммы. Писатели требовательно глядели на Руководителя, но его партизанско-секретарский опыт не подсказывал ему, как выйти из положения. Он, правда, пытался жестами объясниться с кем-то из железнодорожных служивых - не то с начальником станции, не то носильщиком - но понят не был. Часа через полтора я уразумел, что надо спасаться методом самообслуживания. Прошел в чей-то служебный кабинет и на единственном иностранном языке, который я тогда знал, на немецком, попросил разрешения поговорить по телефону с туристской фирмой, которая должна была нас принимать, и помочь найти телефон этой фирмы. Как выяснилось впоследствии, в то время в Венгрии было еще весьма много людей, говоривших - и уж, во всяком случае, понимавших по-немецки (когда я побывал в Венгрии вторично, в 87-м году, таких людей было уже значительно меньше). Связаться с нашими потенциальными хозяевами удалось быстро (оказывается, никаких телеграмм они не получали, да и никто их, конечно, не посылал), и через каких-нибудь двадцать минут мы в туристском автобусе уже следовали в гостиницу. Привезли нас в самую роскошную в то время будапештскую гостиницу "Геллерт". Впоследствии я не раз видел эту гостиницу в телевизионных репортажах - именно там живали многие государственные гости, посещавшие Венгрию. Чем было вызвано такое к нам внимание - пиететом к украинской литературе, тем ли, что наша группа была третьей в истории советско-венгерского туризма и первой в истории украинско-венгерского - не знаю. В гостинице нас развели по номерам, роскошным, с туалетными комнатами, выложенными голубым кафелем габсбурских времен, дали на приведение в порядок полчаса, после чего мы должны были отправиться вкушать обед в гостиничном ресторане. Сполоснувшись, на что ушло минут пятнадцать, я натянул свежую рубашку и созерцал из окна роскошный вид на противоположный берег Дуная с величавым парламентом. И тут я услышал доносящийся из коридора мат. Но мат!!! Некто выдавал такие рулады и проклинал гостиничное начальство такими замысловатыми периодами, что меня немедленно вынесло в коридор. В коридоре, окруженный толпой гостиничной обслуги и соотечественниками, потрясал кулаками и выдавал в окружающую среду образцы высокого мата наш руководитель. Начальник был совершенно мокр, с его волос стекала на мокрую же майку вода, и кричал он примерно следующее (вариации опускаются): - Провокація! Це навмисно! Ми цього не залишимо! Негайно повертаємося до Київа!!! В разгар этого opa начальник заметил меня. Решив после вокзального эпизода, что именно с моей помощью он будет объясняться с гостиничными провокаторами, Герой схватил меня за руку и потащил в свой номер, приговаривая: - Дивись, Юрко, яка сволота! Вирішили взяти на понт! Мене?! Тая ж їх!.. Номера наши, как я уже заметил, были богатыми. Но апартаменты, отведенные руководителю, были королевскими. Необъятная комната - которую он, впрочем, не дал мне даже окинуть взором, так как сразу поволок в ванную комнату. Такие храмы неги я впоследствии видел в американских "белотелефонных" фильмах: розовый кафель, ванна, утопленная в полу, и много всего другого... Но Герой целеустремленно тащил меня в угол туалетного помещения и ткнул пальцем в прибор, категорически предназначавшийся только дамам. - Ось, що вони мені підсунули! Стій тут і будь свідком, а я телефоную в посольство, щоб вони приїхали і побачили, яки фортелі тут з нами викидують! Я удержал Героя от стремления пустить случившееся с ним по дипломатической линии, спросив, что же все-таки произошло. Выяснилось, что бывший партизан, зайдя в ванную комнату, стал осматривать предметы, которых он прежде не видел. Назначение большинства из них он все же пытливым разумом мог постигнуть. Но когда он добрел до вышеозначенного прибора, то стал в тупик. Принялся нажимать кнопки, и вдруг вода, которая в изделиях такой формы всегда текла вниз, здесь поднялась тугими струйками и окатила его с головы до пояса. Одномерное мировоззрение писательского партийного секретаря тут же привело его к выводу о происках мирового империализма, о чем он, выбежав в коридор, оповестил гостиницу и окрестности. Пришлось инженеру человеческих душ разъяснить назначение прибора, после чего его гнев полярно сменился довольным гоготом Изумления и Познания. - Дивись, - хлопал он себя по полосатым пижамным брюкам, - дивись, що вони вигадали! А я ж без дружини! Скажи їм - хай згвинтять до бісової мами, го-го! В результате этого происшествия партсекретарь зарядился сильной подозрительностью по отношению к туалетным комнатам и при желании во время автобусных переездов посетить придорожный туалет, настойчиво просил, чтобы я сопровождал его. Теперь ничто не мешало нам отправиться трапезничать. Нас ввели в ресторанную залу. В зеркальном потолке отражались бесчисленные люстры и мы, стоящие верх ногами. Писатель Иван Ц. посмотрел на потолок и вдохновился: - От гарно через ту стелю дівчатам під сукню зазирати! Мэтр ресторана, похожий на Мак-Дональда, подвел нас к пиршественному столу. Громадное овальное сооружение занимало весь центр залы. На нем стояло 25 приборов - тарелки и многочисленные ножи и вилки, некоторые весьма замысловатой формы. Тут же показалась предводительствуемая мэтром кавалькада дипломатов, которые несли что-то с торжественностью храмовых служителей. Этим "что-то" оказались облупленные крутые яйца, которые они с такой же молчаливой помпезностью выложили по одному на тарелку каждому из нас и удалились. Писатели обменялись взглядами, синхронно пожали плечами и, исходя из того, что каждое даяние - благо, тут же умяли выданное. Спустя пару минут снова появилась колонна официантов, каждый из которых трепетно нес супницу с консоме. Подойдя и узрев пустые тарелки, мэтр на долю секунды застыл, тут же развернулся и отправился в сторону кулис. Кавалькада последовала за ним. Через какое-то время официанты появились снова и снова выдали каждому по яйцу. Письменство, руководствуясь вышеприведенной библейской мудростью, мгновенно справилось и с этим даром. Снова возникли официанты и тупо уставились на пустые тарелки, вопросительно поглядывая на мэтра. Тот махнул рукой, и официанты разлили пустой бульон, который писатели, тем не менее, употребили с добрым аппетитом. На следующее утро при обсуждении программы дня письменство впервые и очень серьезно разругалось - с криком и переходом на личности. Турфирма предлагала автобусную прогулку по центру Будапешта. Письменство, катализируемое женами и подогреваемое выданными форинтами, ничего не имело против центра, но желало знакомиться с ним путем свободного пешего хождения по магазинам. Начальник же стальным тоном заявил, что никаких центров он знать не знает, и что первый наш выход будет к памятнику Ленину, для чего следует собрать с каждого по пять форинтов для венка. Понятно, что возобладала его точка зрения. Начальника и нас повезли к Ильичу, заехав по пути на рынок за цветами. Руководитель в автобусе сидел в первом ряду и своим толстым затылком не мог ощущать взгляды, которыми его прошивали братья-писатели. С задних рядов неслись по адресу партийного секретаря определения, смачность которых доказывала, что в автобусе действительно находятся художники слова. В следующие пару дней, взбухали аналогичные коллизии, в результате чего в группе возникла ситуация "все против всех". Никто не разговаривал ни с кем. Только я, внепартийный, был одинаково ровен со всеми, и именно это поставило меня в центр группы. Стиль установился примерно такой. Некто подходил ко мне и, кивком указывая на товарища по группе, говорил нарочито громко: - Скажи отому ... щоб він після обіду не запізднювався на екскурсію, як вчора. Ми на нього не чекатимо, а поїдемо самі. Я подходил к нему и, хотя это было не нужно, транслировал ему пожелания коллеги, облекая их в более или менее приемлемую форму. И тут же получал поручение: - А ты, Юрко, скажи цьому ... що, по-перше, він сам - ..., а по-друге, порадь цьому ..., щоб він сам себе дисциплинував! Немудрено, что в этой ситуации реальная власть мало-помалу перешла ко мне. Я согласовывал с членами группы различные вопросы, объявлял им распорядок дня, передавал пожелания гидов и транслировал их пожелания к туристскому начальству. Однако все эти разногласия оказались лишь легкой разминкой по сравнению с тем, что произошло, когда однажды за обедом гидесса, радостно улыбаясь, сообщила, что наконец-то получено разрешение и вечером мы посетим Большие Королевские Подвалы, где нас будут угощать коллекционными винами. Раздался ликующий степной крик письменства. Но тут воздвигся начальник и сказал твёрдо: - Ми нікуди не пій-де-мо! Ні в які підвали! Вот здесь уже секретарь парткома перегнул палку. Да и то сказать - комната заседаний парткома Союза писателей была далеко. Письменство обступило руководителя, и со всех сторон ему стали тыкать в физиономию дули - толстые и волосатые инженеров человеческих душ и маленькие ладненько-крепенькие их жен. Партсекретарь повернулся и вышел. Вечером в автобусе, который вез нас в Подвалы, руководителя не было. Победа настолько воодушевила писательский пролетариат, что туристы, позабыв на этот вечер о распрях, дружно затянули "Несла Галя воду...", и я смог временно сложить с себя административные вериги. Посещение Подвалов и впрямь запомнилось. Начать с того, что каждому из нас предложили вино его рода рождения! И хотя я был самым молодым в группе, херес 31-го года оказался великолепным. Потом мы пробовали еще много чего другого. По окончании мероприятия оказалось, что партсекретарь был категорически и стопроцентно прав: посещать Подвалы с дармовой и неограниченной выпивкой письменству не следовало. Очень скоро автобус, поджидавший группу у входа в Подвалы, стал напоминать катафалк. Лишь очень немногие вышли из Подвалов своим ходом. Большинство же я вместе с сохранившими относительную форму писательскими спутницами жизни выволакивал из государственного хранилища вин и размещал штабелями в автобусе. Начальник, по-снайперски точно предугадавший исход коллективной выпивки, встречал нас у входа в гостиницу. Наутро, за завтраком, руководитель торжествующе предрекал - каждому отдельно - с какой степенью дотошности персональное дело того будет рассматриваться по возращении в Киев. Тут надобно отметить одно обстоятельство. Мои согруппники каждый вечер заливали себя привезенными из Киева запасами, результаты чего наутро прочитывались на их мающихся привычным похмельем физиономиях. Начальник же все время ходил как стеклышко, что, в общем, было нетривиально, ибо его облик - и внешний и, особенно, внутренний - не предполагал в нем поборника трезвости. Наступило время возвращаться. Местным поездом мы приехали в Чоп и, пройдя таможенный контроль, направились к зарезервированному для нас вагону поезда Чоп-Москва. Однако погрузиться нам не разрешили: по существующему тогда правилу на всю группу выписывался один билет, который хранился у руководителя группы. У него же хранилась сберкнижка со всеми нашими сбережениями, захваченными в дорогу. В те времена за границу нельзя было перевозить даже одного рубля. Поэтому пересекающие государственный кордон должны были сдавать деньги в привокзальную сберкассу. У туристов же деньги собирал руководитель и для упрощения, а также ускорения дела клал их на один счет на свое имя. И вот до отхода поезда остается каких-нибудь 10-12 минут, однако нет ни начальника, ни тем более - проездных документов. Стали бегать по вокзалу, заглядывали в сберкассу, на почту, даже в станционный туалет: руководитель непонятно, загадочно дематериализовался. Предаваться мистике было некогда, и поэтому я снова взял управление на себя и скомандовал всем мужчинам еще раз рысью пробежаться по возможным и невозможным местам предполагаемой дислокации руководителя. Когда я, задыхаясь, вбежал на второй этаж вокзала, где помещался ресторан, то сразу у входа в него обнаружил начальника. При самом добром отношении к Герою никак нельзя было применить местоимение "кто". Какое там - "кто"?! Только "что", категорическое "что"! Потому что хорошо обтесанное бревно могло казаться более живым и подвижным, чем партийный секретарь. Стало понятно многое. Внушающим априорное уважение усилием воли начальник в Венгрии держал себя в своих партизанских руках. И как только пересек границу, позволил себе нарушить столь затянувшийся пост. Я кликнул подмогу, и мы потащили оказавшегося весьма увесистым Героя к поезду. У вагона я залез к нему в карман, вытащил билет, и нам позволили занять места. На высвобождение денег времени уже не оставалось, да и не дали бы нам этих денег. Для этого требовался руководитель в состоянии хотя бы минимальной дееспособности. Поезд тронулся. И хотя нам предстояло провести ночь на жестких полках, так как постель получить из-за отсутствия денег было невозможно, писатели и их жены ликовали. Никогда - ни до того, ни после - мне не довелось видеть письменство в таком праздничном состоянии. Потрясая кулаками над бесчувственным телом партсекретаря, писатели предвкушали, какую великолепную "телегу" накатают они в партком по поводу безнравственного поведения партшефа и какие "кровя" ему по этому поводу пустят. Я же, одолжив у проводника пятерку, дал из Мукачево телеграмму во Львов профессору Крамаренко, чтобы он встретил наш поезд, имея пятьсот рублей. В три часа ночи встревоженный Василий Филиппович на залитой дождем платформе вручил мне требуемую сумму, я роздал деньги вконец измаявшимся жесткостью полок туристам и весь вагон забылся во сне. Наутро пришедший в себя партсекретарь сидел тихо в купе и, не отрываясь, смотрел в окно. Проснувшиеся писатели, в отличие от вчерашнего, вели себя куда миролюбивее. Пара вольтерьянцев еще шумела в тамбуре, но по мере приближения к Киеву затихли и они. На перроне в Киеве мы снова увидели прежнего партсекретаря. Руководитель командовал выгрузкой легко и лихо. При этом он пристально вглядывался в глаза каждого покидающего вагон. Тот же старательно и смиренно очи отводил... * * *

А на оперу "Милана" я так и не удосужился сходить и не знаю, как выглядели на сцене "угорські грати". |

|

Где-то в начале 73-го года мне позвонил писатель Владимир Владко и сказал, что в польском библиографическом журнале он обнаружил статью о польском переводе моей книги "Ядро - выстрел!", в которой сообщалась, что книга получила первую премию на конкурсе книг для молодежи.